亀卜(きぼく)は、カメの甲羅を使う卜占(占い)の一種。カメの甲羅に熱を加えて、生じたヒビの形状を見て占う。甲卜(こうぼく)ともいう。

概要

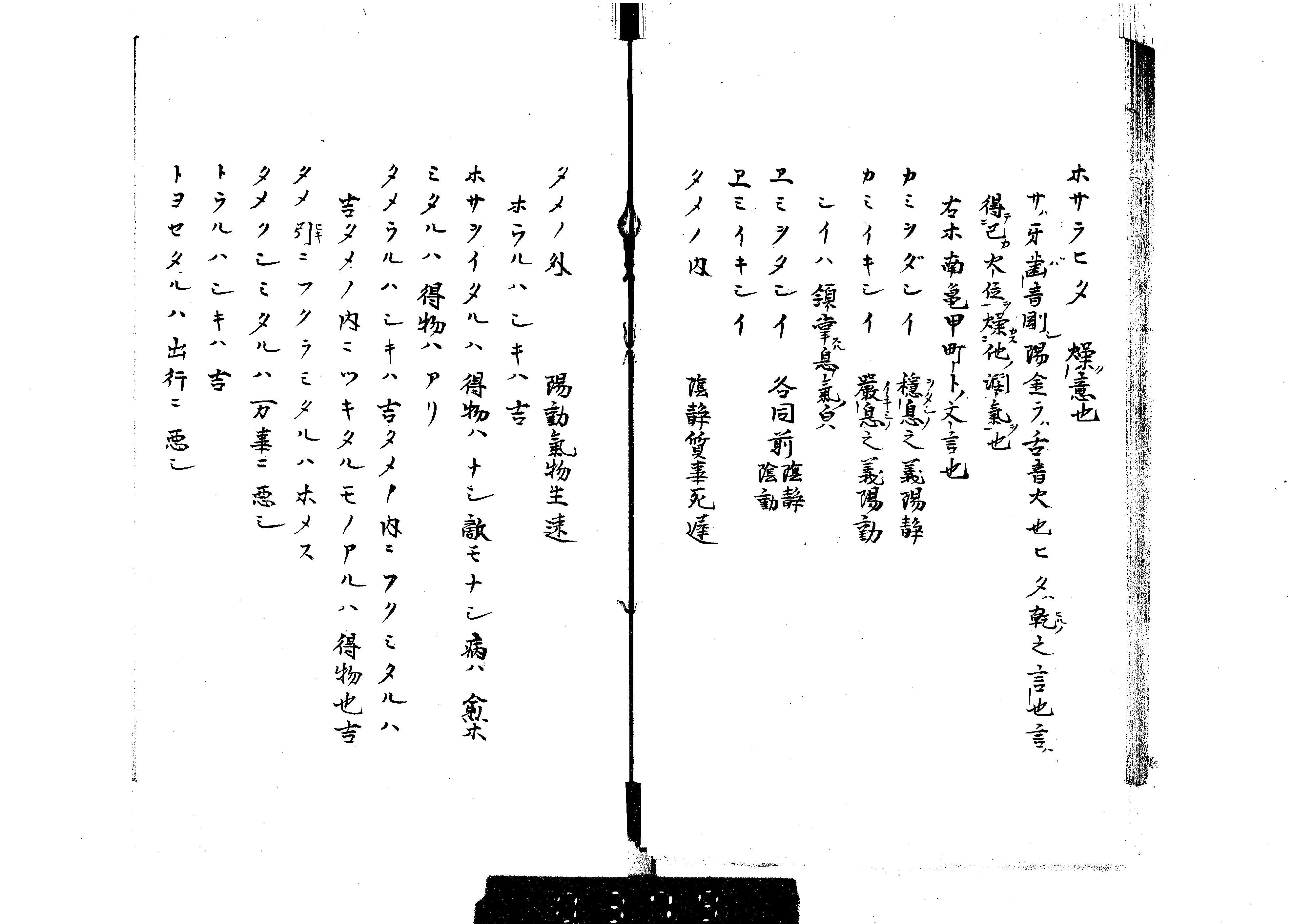

占いに使う亀の甲羅は、腹甲を乾燥させ薄く加工したものを用いる。甲羅に溝や穴を開けた部分に燃やして熱い波波迦木(ははかぎ、上溝桜)あるいは箒(サクラなどの木片)を押し付け、ヒビが入った状態から吉凶や方角を占う。甲羅を直接炎で加熱することはない。

起源は古代中国大陸で、龍山文化が発祥と推定され、その後の殷の時代に盛んに行われていた。占いの結果などを彫り込んだのが甲骨文字である。漢代には衰え始め、唐代になると卜官も絶えた。

日本列島への伝来は、天皇の代替わりの儀式である大嘗祭の斎田点定の儀で亀卜で悠紀の国と主基の国を占っていることから神代の時代から続いているとすれば弥生時代の半ば頃に伝来、天皇家の儀式が整えられた奈良時代頃に普及したと推定されるが、実際の遺跡から出土する亀卜の最古の例は、長崎県壱岐市の原の辻遺跡から出土した弥生時代後半のもの、卜甲の最古の例は、神奈川県三浦市の間口洞窟遺跡から出土した古墳時代後期(6世紀代)のものとされる。宮中関連の卜占は、もともと亀卜だったのが、ニホンジカの肩甲骨を使った太占へと代わったが、近代・明治以降は海亀の甲羅の入手が困難になりつつも、神代・古代と同様な亀卜に復している。

当時の支配層は、対馬国、壱岐国、伊豆国の卜部を神祇官の管轄下に組織し、亀卜の実施と技術の伝承を行なわせた。卜部の技は、秘事かつ口伝であったため、材料(カメの種類や甲羅の部位など)や技術に係る未解明な部分も多い。なお、古墳時代後期から奈良時代の遺跡から出土する卜甲の実例では、アカウミガメの腹甲を用いるものが知られる。

亀卜は、21世紀の現代でも宮中行事や各地の神社の儀式で行われている。宮中行事では、大嘗祭で使用するイネと粟の採取地の方角(悠紀と主基の国)を決定する際に用いられる。2019年(令和元年)5月13日に皇居の宮中三殿で「斎田点定の儀」が行われた。2018年に行われた準備作業では、東京都小笠原村でアオウミガメの甲羅が調達されている。

脚注

参考文献

- 神澤勇一『間口洞窟遺跡:本文編』 7巻〈神奈川県立博物館発掘調査報告書〉、1973年3月25日(原著1973年3月25日)。doi:10.24484/sitereports.22857。 NCID BN1480867X。https://sitereports.nabunken.go.jp/22857。

- 神澤勇一「日本における骨卜、甲卜に関する二三の考察:先史古代の卜骨・卜甲と近世以降の諸例との比較検討を中心に」『神奈川県立博物館研究報告』第11巻、1983年3月31日、1-42頁、doi:10.24484/sitereports.71054、NCID BA14021272。

- 神奈川県教育委員会 編『平成28年(2016年)度 考古学ゼミナール ヒトと動物の関わり-考古学から考える-』(PDF)神奈川県、2016年10月15日(原著2016年10月15日)。https://www.pref.kanagawa.jp/documents/8040/886982.pdf。

関連項目

- 甲骨文字

- 新撰亀相記

- 太占

- 卜骨・卜甲

- 亀都起古墳