予防接種法(よぼうせっしゅほう、昭和23年6月30日法律第68号)は、公衆衛生の観点から伝染のおそれがある疾病の発生・まん延を予防するためにワクチンの予防接種を行うとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることに関する日本の法律である。

1948年(昭和23年)6月30日に公布され、2020年1月現在までに、主要なものだけで6回の改正が行われている。

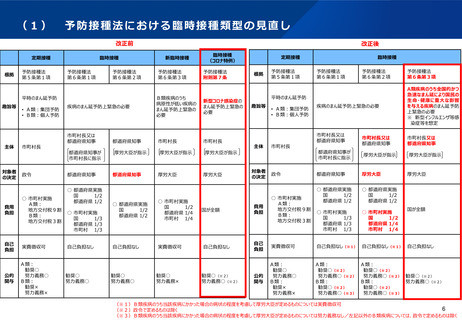

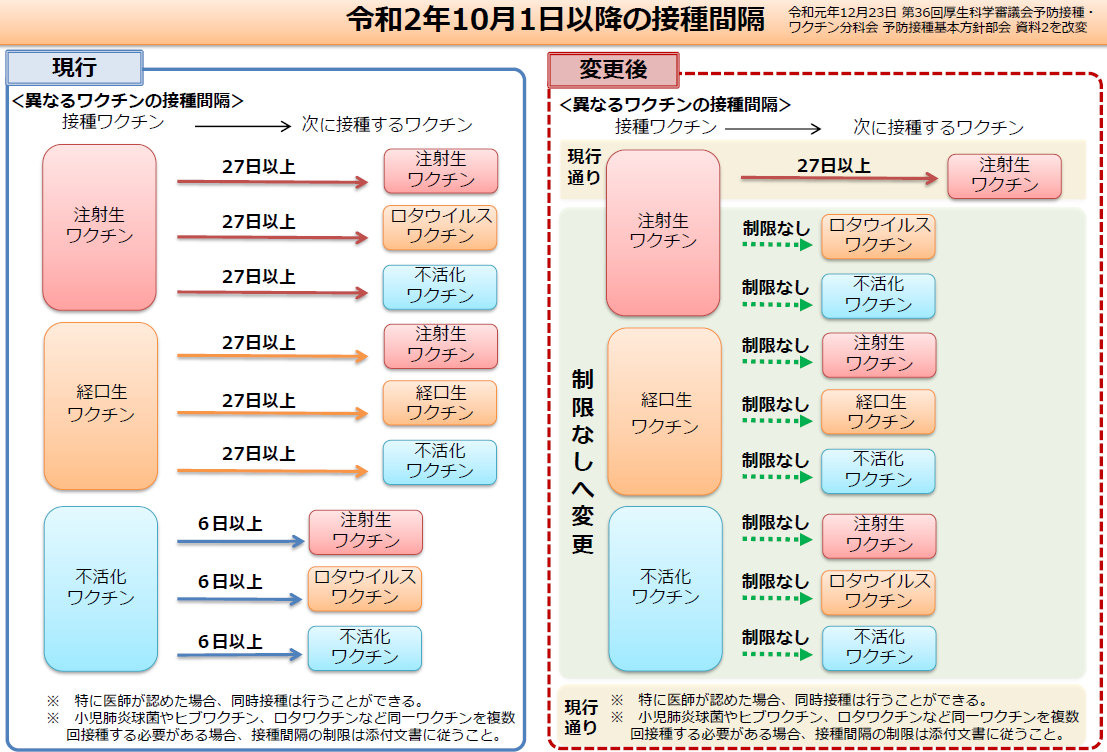

予防接種には「定期接種」、「臨時接種」、および「任意接種」の3種類があり、このうち前二者(定期および臨時)が予防接種法とその関連法令で規定されている。2020年1月現在、予防接種法および関連法令が定める予防接種の対象(以下「法定接種」と表記)は、A類疾病として14の感染症が、また接種努力義務がないB類疾病として2の感染症が定義されている。これら法定接種の多くが乳幼児や児童を対象としており、予防接種した者は、国・地方自治体からの全部あるいは一部費用補助が受けられる。また法定接種によって副作用が生じた際には、予防接種法を根拠として被害者と家族に損害補償される健康被害救済制度が運用されている。

予防接種が奏功して、日本における感染症の罹患者・死亡者数は1960年代以降に減少したものの、その一方で予防接種による副作用も一部で見られ、国への損害賠償請求や合憲性を問う訴訟も複数件起こっている。このような社会背景を受け、1948年成立当初の予防接種法は「罰則規定ありの義務接種」であったが、1976年には義務接種は維持しつつも罰則規定が外されると同時に、健康被害救済制度が整備された。1994年にはさらに強制力が緩和されて、定期接種は「努力義務」に改正されている。この反動で各種接種率が年々低下し、感染症のぶり返し流行が問題となっている。また世界の先進国と比較して、日本は新規ワクチンや混合ワクチンの導入が遅れる傾向にあることから、この問題は批判的に「ワクチン・ギャップ」とも呼ばれている。

現在の予防接種法は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年制定、旧・伝染病予防法や結核予防法などを統合)と補完関係にある。感染症法は、罹患(またはその恐れのある)者に対して検査や入院勧告、就業制限などを課す施策の法的根拠となっている一方、予防接種法はこのような感染症が社会に広がらぬよう、予防の観点から制定されている。

構成

2020年1月時点での予防接種法は、以下の構成をとっている。

- 第一章 総則(第1条・第2条)

- 第2条(定義) - 予防接種の対象となるA類疾病およびB類疾病の感染症名を列記のほか、定期予防接種と臨時予防接種の用語を定義。

- 第二章 予防接種基本計画等(第3条・第4条)

- 第3条(計画内容) - 厚生労働大臣指示のもと、ワクチンの研究開発・供給確保、予防接種の安全性向上などの施策を計画・実行。

- 第三章 定期の予防接種等の実施(第5条―第11条)

- 第6条(臨時の予防接種) - A類あるいはB類疾病に指定された感染症の蔓延予防が必要であると都道府県知事が判断した場合、対象者と期間を指定した上で、臨時の予防接種を行う。

- 第7条(予防接種を行ってはならない場合) - 厚生労働省令に基づき、予防接種を行ってはならない健康状態を調査・特定する責務を市町村長または都道府県知事が負う。

- 第9条(努力義務) - 予防接種の対象者本人ないし保護者、成年後見人は、予防接種を受ける(受けさせる)よう努めなければならない(罰則規定なし)。

- 第四章 定期の予防接種等の適正な実施のための措置(第12条―第14条)

- 第12 - 14条 - 予防接種の副作用などが疑われるケースに際し、医師などは監督官庁に通報する義務を負う。収集された情報を元に、厚生科学審議会や独立行政法人 医薬品医療機器総合機構が調査・分析を行う。

- 第五章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置(第15条―第22条)

- 第16条(給付の範囲) - 副作用などによる健康被害を受けた者に給付される内訳として、医療費、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料、遺族年金又は遺族一時金が挙げられる。

- 第六章 雑則(第23条―第29条)

- 附則

予防接種の対象

予防接種の対象となる疾病は、主に予防接種法の第2条で定めるほか、内閣が制定する政令である「予防接種法施行令」(昭和23年政令第197号)の第1条にて別途定めることができる。対象者および対象年齢は本法に記載が無く、施行令によって規定されている。対象疾病は以下の通り、A類とB類に分類されている。

- A類疾病 - 集団予防、および重篤な疾患の予防を目的としていることから、本人および保護者などに努力義務が発生する。

- B類疾病 - 個人予防を主な目的としていることから、本人および保護者などに努力義務が発生しない。

法定接種の記載対象外となっている任意接種のワクチンには、ロタウイルスワクチンや、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) を対象としたMMRワクチン(流行性耳下腺炎ワクチンを含む新三種混合ワクチン)などがある(2020年1月現在)。これらは十分なデータが日本国内で蓄積していないことなどを理由に任意接種に分類されているものの、ワクチンの接種自体は国が認めていることから、地方自治体によっては接種費用の一部または全額が補助される。

2021年から接種の始まった新型コロナウイルスのワクチンについては、本法附則第7条第2項の規定により同法第6条第1項の臨時接種の形態で行われる。

歴史

同法が制定された1948年(昭和23年)以前から、日本でも予防接種制度は運用されていた。1849年には既に種痘接種を開始しており、1909年(明治42年)には予防接種法の前身に該当する種痘法が制定されている。また、予防接種とは別に伝染病予防法が1897年(明治30年)に制定され、1998年(平成10年)まで併存していたほか、結核予防法が1951年(昭和26年)に制定され、2007年(平成19年)に廃止されるまで併存していた。予防接種法が制定された1948年当時は、対象疾患は12であり、接種を怠った者は罰則が科される「義務接種」の方式であった。その後、1950年代から60年代にかけて大型の改正が複数回実施され、接種ワクチンの種類も増加している。この結果、1960年代以降は罹患者数と死亡者数が減少していった。

副作用と国の責任

予防接種法に基づく予防接種の結果、副作用で健康被害が生じた者への給付を目的とした健康被害救済制度が、1976年に制定されている。たとえば、DPTワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風の3種混合ワクチン)が定期接種となったのが1968年であるが、1975年にはDPTワクチン接種後の死亡例が出ている。当死亡例によりDPTワクチン接種は激減し、4年後の1979年には年間1万3000人の疾病患者と20人以上の死者が報告され、予防接種の効果と副作用のリスクのジレンマ問題が表出した。

また、1992年には、通称「予防接種被害東京集団訴訟」の控訴裁判決が出ている。本事件は、予防接種の副作用で26名が死亡、36名が後遺障害を受けたとして、国の安全配慮義務違反、賠償責任および損失保証責任が問われた事件である。予防接種を国が強要し、その結果として生じた損害を被害者やその保護者といった個人にのみ負わせる構造は、憲法違反ではないかとの主張がなされた。これに対し東京高等裁判所の控訴裁判決は、国の安全配慮義務違反は否定しつつも、本来予防接種が適さない禁忌の患者に対して予防接種を実施していたことから、損失保証責任を認めた。当判決から2年後の1994年には予防接種法が改正となり、義務接種から努力接種(国は勧奨するのみ)へと方向転換している。これは国の責任から個々人の責任へと転換したことを意味し、家庭の経済状況や予防接種への基礎知識の欠如によって、接種率の低下へと結びついた。

法定接種対象の変遷

どの疾病を予防接種法および予防接種法施行令の法定接種対象とするかは、時代に合わせて改訂が行われている。1948年当初は腸チフスも法定接種に含まれていたが、腸チフスワクチン以外の予防手段が可能となったことから、1976年の改正で腸チフスなど4疾病が法定接種の対象から除外されている。その一方で、同改正によって麻しん、風しん、日本脳炎の3疾病が新たに追加されている。

また、高齢化社会に対応して、2001年に予防接種法は改正されており、これにより65歳以上の高齢者(および60歳以上65歳未満で特定の疾病を持つ者)は、一部公費負担によるインフルエンザワクチンの接種が可能となった。この改正の背景として、1998年 - 99年のシーズンに介護施設や入院病棟で、高齢者がインフルエンザに集団感染して死亡者が相次いだ社会問題がある。

1979年のインフルエンザワクチン予防接種率は67.9%であったものの、1994年に学童への接種が任意になったことから接種率が低下していき、1998年 - 99年当時は約2割にまで落ち込んでいたことが、感染蔓延の一要因である。学童の集団免疫は、抵抗力の低い高齢者やハイリスク患者への拡大を抑止していたのではないか、と集団予防接種を再評価する専門家の意見もある。

国際比較

国際的に比較すると、日本のワクチン新規導入は他の先進国より遅れていると指摘され、この状況は「ワクチン・ギャップ」とも呼ばれている。たとえば、ムンプスワクチン(おたふくかぜ用ワクチン)が法定接種の対象に含まれていない先進国は、世界の中で日本ただ1国となっている(2011年時点の世界調査)。日本におけるワクチン・ギャップの要因として、先述の副作用・健康被害への社会的な慎重配慮に加え、予防接種制度を検討する専門家委員会が、日本では常設されていなかったことが挙げられる。

2009年の新型インフルエンザ流行を受け、同年に予防接種部会が設置されたことから、後の予防接種法改正への提言につながっており、日本のワクチン・ギャップ改善の動きも見られる。また、2008年ごろから日本でも導入ワクチンの種類が増加傾向にある。ただし、2008年から2015年に日本で導入されたワクチンのうち、ロタウイルスワクチンのように、予防接種法や関連法令に規定されていない任意接種のものも存在する。

米国との比較

予防接種に関するアメリカ合衆国の専門家委員会としては、予防接種諮問委員会(英: Advisory Committee on Immunization Practices、ACIP)が中核的な役割を果たしている。また、予防接種スケジュールはACIPの指針の下、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が発表している。この他、小児科や産婦人科などの各種学会でも独自に推奨する予防接種スケジュールをそれぞれ発表しているが、これら学会の代表者がACIPの委員を構成しており、CDC発表スケジュールに反映されやすい連携体制となっている。ACIPは政府機関の外に独立して存在しているものの、ACIPでの決定事項はそのほとんどが、アメリカ合衆国連邦政府の施策に反映されている実績がある。

予防接種の対象ワクチンであるが、米国では乳幼児向けの混合ワクチンの導入が積極的に進められている特徴がある。混合ワクチンは接種される乳幼児の痛み回数軽減だけでなく、接種の過密なスケジュールの緩和による接種率の向上のほか、医師・看護師の業務量低減や在庫・単位コストの低減といった財政面でのメリットが知られている。

混合ワクチンのデメリットとしては、単独接種と比べて副作用の頻度が若干高まる点が実証されている。また、単独接種よりも免疫効果がやや劣るものの、感染防止の十分な効果が混合ワクチンでも担保されていることから、臨床的に問題とはなっていない。1996年から2012年にかけて新たに承認された混合ワクチンを日米で比較すると、米国の方が種類が豊富かつ早期に承認されている。

欧州各国との比較

2018年現在、欧州では各国が個別に予防接種の法律を施行している状況である。欧州16か国を対象に行った調査によると、うち10か国は予防接種の履歴を電子管理あるいは政府が中央集中管理するシステムを整えている。

- ドイツ

- 日本では予防接種法と感染症法が別個に存在しているが、ドイツでは感染症予防法の中で予防接種についても統合的に規定している。この感染症予防法の第20条第2項に基づき、予防接種の常任専門委員会である独: Ständige Impfkommission(略称: STIKO)がロベルト・コッホ研究所内に設置されている。

- STIKOが予防接種の対象疾病が勧告されている。先述の通り、日本ではA類疾病(努力義務、集団感染予防)とB類疾病(努力義務なし、個人予防中心)で分類し、A類疾病は予防接種スケジュールが定められている。一方のドイツSTIKOでは、スケジュール化された「標準予防接種」と、蔓延状況や緊急性に応じて接種が勧告される「その他予防接種」に大きく分類している。2015年現在、前者の標準予防接種には15の疾病が規定されており、2020年1月現在の日本のA類疾病 14種類に含まれないものとしてロタウイルス感染症がある。また、その他予防接種の分類には、日本の法定接種に含まれないものとして、コレラ、FSME(ダニによる脳髄膜炎)、黄熱病、A型肝炎、狂犬病、チフスがドイツでは規定されている。

- 予防接種の啓発や健康相談の観点では、2015年に健康増進・予防強化法案が提出されて成立している。この改正法により、感染予防法だけでなく、社会保障関連をとりまとめた社会法典(独: Sozialgesetzbuch、略称: SGB)が改正され、未就学児の予防接種に関し、専門家による健康相談サービスの提供が義務化されている。

脚注

注釈

出典

引用文献

- “定期接種と任意接種のワクチン”. 日本小児科学会の「知っておきたいわくちん情報」 (公益社団法人 日本小児科学会) (02). (2018). https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/VIS_02teikisesshu.ninisesshu.pdf.

- 高木武 (1986). “判例研究 : 予防接種禍事件”. 東洋法学 (東洋大学) 29 (2): 71-76. http://id.nii.ac.jp/1060/00003620/.

- “日本のワクチン政策の変遷” (PDF). The Value of VACCINE (米国研究製薬工業協会 (PhRMA)) (改訂版): 14-19. (2014). http://www.phrma-jp.org/wordpress/wp-content/uploads/old/library/the_value_of_vaccine/the_value_of_vaccine04.pdf.

- 土井脩 (PMRJ理事長) (2016). “薬事温故知新 第76回 ジフテリア予防接種禍事件” (PDF). 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス (一般社団法人 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 (PMRJ)) 47 (4): 284-285. https://www.pmrj.jp/publications/02/pmdrs_column/pmdrs_column_76-47_04.pdf.

- 日本結核病学会用語委員会 (2019年6月発行 (WEB新版)、2008年5月発行 (書籍初版)). “巻末資料”. 新しい結核用語事典 New Terminology of Tuberculosis (一般社団法人 日本結核・非結核性抗酸菌症学会 (JSTB)): 118-139. ISBN 978-4-524-25083-7. https://www.kekkaku.gr.jp/books/pdf/kanmatu.pdf.

- 菅谷憲夫 (日本鋼管病院小児科) (2002). “インフルエンザワクチンの過去,現在,未来”. 感染症学雑誌 76 (1): 9-17. http://journal.kansensho.or.jp/Disp?pdf=0760010009.pdf.

- 加藤智章 (特集の趣旨、p.4-); 齋藤昭彦 (米国。p.6-); 中村安秀 (発展途上国、p.20-); 松本勝明 (ドイツ、p.25-); 福士由紀 (中国、p.30-) (2015). “特集集:予防接種の国際比較”. 海外社会保障研究 (国立社会保障・人口問題研究所 (IPSS)) Autumn 2015 (192). https://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/kai192.pdf.

- Sheikh, Shazia, et al. (2018-08-09). “A report on the status of vaccination in Europe”. Vaccine 36 (33): 4979-4992. doi:10.1016/j.vaccine.2018.06.044. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18308727.

関連項目

- 予防接種

- ワクチン

- 感染症

- 公衆衛生

- 子ども予防接種週間

外部リンク

- 公益社団法人 予防接種リサーチセンター - 乳幼児や高齢者向けリーフレットや予防接種従事者向け研修資料など

- 公益社団法人 日本小児科学会 - 予防接種・ワクチン関連情報、接種スケジュール、関連法解説など