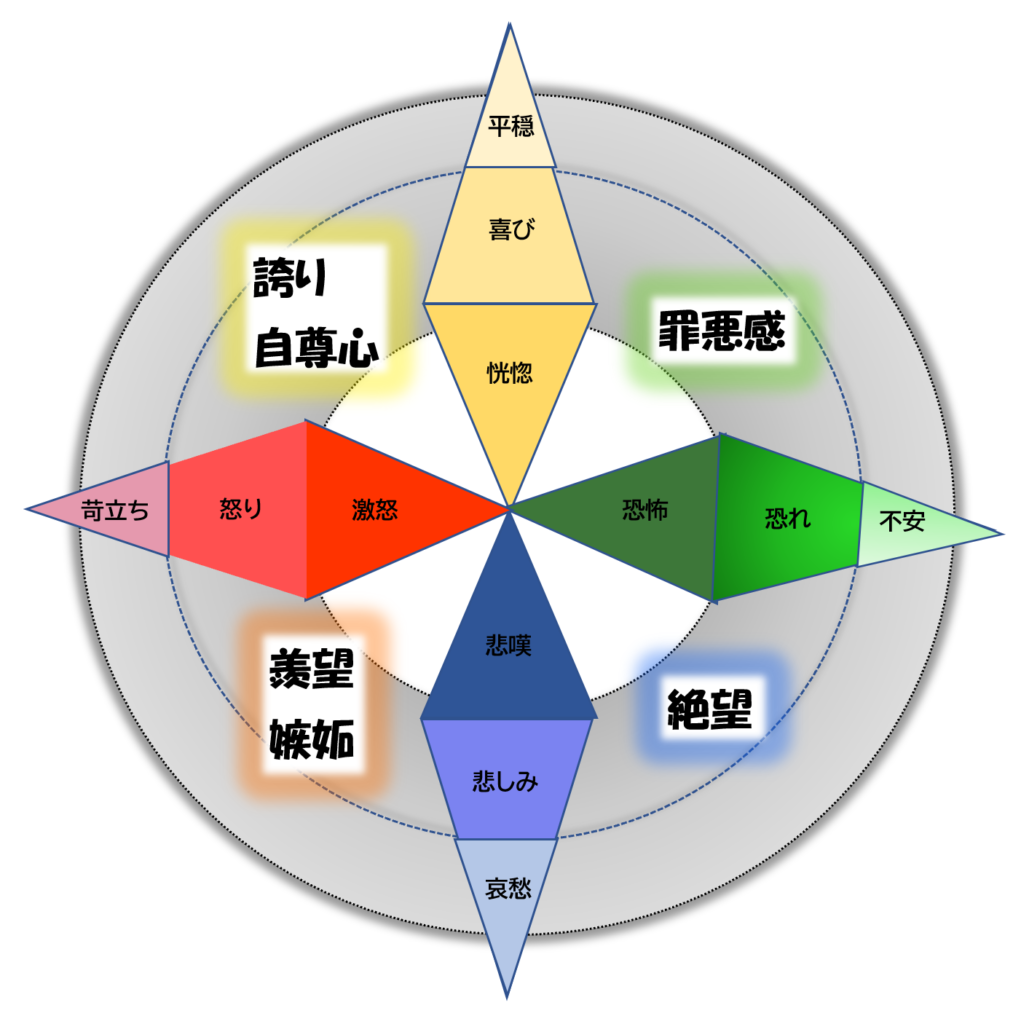

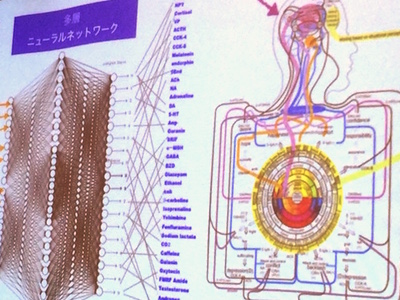

感情地図(かんじょうちず)とは光吉俊二の博士論文で提唱された概念で、これを日本機械学会が出版した『感覚・感情とロボット』に掲載された、脳と感情の関係をモデル化した階層を持つダイアグラムで表現したもの。

制作には、独自の調査による4500語に及ぶ日本語での心的表現言語と英語での心的表現言語225語を割り振り、225の感情辞書を作成した。 それから、感情と生理指標との関係を探り、脳や身体にある物資と感情や身体反応の比較マトリックスを作り、そのマトリックスから地図を作成した。この成果をMITスローンスクールの終身名誉教授のエドガー・シャイン先生に評価され、同氏はスタンフォード大学工学部の客員科学者となる。

これにより、世界で初めて感情を工業規格として把握し、工学博士論文が書かれた。

その後、人工自我として開発利用され、道徳制御に使われている。最初のプロダクトは、ソフトバンクロボティクス社の「Pepper」である。

2014年には、東京大学大学院医学系研究科に音声病態分析学講座を立ちあげ、その後科学雑誌などに頻繁に取り上げられる。感情地図が正式の学会として発表されたのはIEEEでの招待講演が最初である。WHO採用やNHK放送大学、Tedなどでの放送や教育により普及も進んできた。

脚注