あめつちの詞(あめつちのことば)とは、仮名48字からなる誦文のこと。単にあめつちともいう。今日までの国語学・言語学における研究では平安時代初期に作られたとされている。

解説

あめつちの詞が出てくるもっとも古い例は、 源順(911年 - 983年)の私家集『源順集』である。その中に、あめつちの詞の仮名を以下のようにはじめと終りに置いて詠んだ「あめつちの歌」があり、和歌の内容を春・夏・秋・冬・思・恋の構成としてそれぞれ8首、合わせて48首が収められている。

- あらさじと うちかへすらし をやまだの なはしろみづに ぬれてつくるあ

- めもはるに ゆきまもあをく なりにけり いまこそのべに わかなつみてめ

- つくばやま さけるさくらの にほひをぞ いりてをらねど よそながらみつ

- ちぐさにも ほころぶはなの しげきかな いづらあをやぎ ぬひしいとすぢ

以下は略すが、これによってあめつちの詞を復元すると次のようになる。

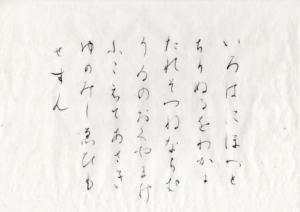

- あめ つち ほし そら やま かは みね たに くも きり むろ こけ ひと いぬ うへ すゑ ゆわ さる おふせよ えの𛀁を なれゐて

見られるようにおおむね2音節の言葉を連ねており、冒頭から「さる」までは、「天 地 星 空 山 川 峰 谷 雲 霧 室 苔 人 犬 上 末 硫黄 猿」という言葉を並べたものとみられるが、それ以降の「おふせよ えの𛀁を なれゐて」は意味不明な語の羅列になっていて形式的にも破綻している。その理由については不明であり、「おふせよ」以下にどのような言葉を当てはめるかについても諸説あって定かではないが、一般には大矢透による「生ふせよ 榎の枝を 馴れ居て」という解釈が広まっている。またいろは歌と同様、同じ仮名を二度使わずに構成しているが、「えの𛀁を」で「え」が二つあるのは、ア行の「え/e/」とヤ行の「え(𛀁)/ye/」の区別を示すものと考えられることから、この区別が残っていた平安時代初期(900年前後)までに成立したと推測されている。なお「あめつちの歌」ではふたつの「え」を置いた歌は2首とも副詞の「え」、すなわちア行の「え」で始まっている。

このあめつちの詞は『千字文』を意識して作られたともいう。また10世紀半ばには成立していたとみられる『宇津保物語』の「国譲上」の巻に手習いの手本、すなわち毛筆で仮名を書くための手本としてその名が見え、それによりあめつちの詞は手習いに使われたといわれる。しかし現存する『宇津保物語』の諸伝本においては、その例とされる箇所の本文の異同が激しく、本来それがあめつちの詞を意味していたのかどうかはっきりしない。従ってその当時、実際に手習いに使われていたのかどうかも不明である。そもそも手習いをするための手本としては、「なにはづ」や「あさかやま」の歌があり(仮名を習得するための和歌参照)、たとえあめつちの詞が手習いに使用されることがあったとしても、一般的なことではなかっただろうという指摘がある。ただしのちの南北朝時代の『古今集序註』(北畠親房著)には、あめつちの詞がいろは歌の仏教的な内容を嫌う人々の間で、手習いに用いられたと記されている。

天禄元年(970年)の序文を持つ『口遊』に収録される大為爾の歌には、以下の文がその注釈として記されている。

小松英雄は、あめつちの詞とは当時の漢字音、特に二字熟語のアクセントを習得させるために作られたものであり、それは「あめ」や「つち」といった日本語が備えているアクセントを、そのまま漢字音のアクセントに置き換えて覚えさせるためのものであったとしている。

たとえば現代では、「協会」と「境界」をいずれも同じアクセントで「キョウカイ」と声に出しているが、本来漢字にはそれぞれの文字ひとつひとつに四声というアクセントがあり、四声は6種類の型に分けられる。平安時代ではこの四声のアクセントの通りに、漢字を発音するよう学習されていた。あめつちの詞は唱えることによって漢字のアクセントの型を、この漢字のアクセントは日本語の「あめ」のアクセントと同じ、というように覚えさせるものであった。二字熟語では漢字二つが連なることでさらにアクセントの型は複雑になるが、それも「あめつち」など仮名四文字の単位にして唱えれば、日本語のアクセントに置き換えて覚えることができる。そして更にいろいろなアクセントの型を取り出すため、あえて日本語としての意味を断ち、以下のように七字区切りにして用いられたと小松英雄は推測している。

- あめつちほしそ

- らやまかはみね

- たにくもきりむ

- ろこけひといぬ

- うへすゑゆわさ

- るおふせよえの

- 𛀁をなれゐて

したがって『口遊』に収録される大為爾の歌の注釈文で「阿女都千保之曽」(あめつちほしそ)とするのは、そのように使われていたことを示すものであるとした。だがあめつちの詞はその末尾が「おふせよ えの𛀁を なれゐて」と意味不明な形になっており、それに対して大為爾の歌は一応文脈らしきものを持ち最後まで内容が整っていることから、「此誦為勝」とされたという。大為爾の歌もあめつちの詞やいろは歌と同じく、アクセント習得のために仮名を網羅した誦文として作られたと見られるが、大為爾の歌は結局世に広まることは無く、それに比べてあめつちの詞はいろは歌ほどではないにしろ、後世に伝わることになったのである。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 伴信友『比古婆衣』日本随筆大成刊行会〈『日本随筆大成』第二期巻七〉、1928年。

- 橋本不美男 編『順集』新典社〈『御所本三十六人集』23〉、1970年。 ※影印本

- 小松英雄『いろはうた 日本語史へのいざない』中央公論社〈中公新書558〉、1979年。ISBN 4121005589。 (講談社学術文庫、2009年。ISBN 9784062919418)

- 河野多麻校注『宇津保物語(三)』岩波書店〈『日本古典文学大系』12〉、1988年。ISBN 4000600125。

関連項目

- あめつちの歌

- いろは歌

- 大為爾の歌