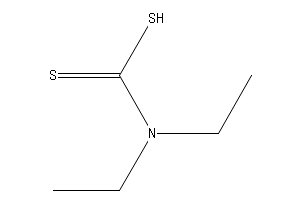

ジチオカルボン酸(ジチオカルボンさん、dithiocarboxylic acid)は有機硫黄化合物の一種で、カルボン酸 RC(=O)OH の酸素原子2個をともに硫黄原子で置き換えた構造 RC(=S)SH を持つ化合物である。ここでRは炭素置換基、あるいは有機基を示す。Rがアミノ基のものはジチオカルバマート、ヒドロキシ基やアルコキシ基などのものはキサントゲン酸である。SH基であるものはトリチオ炭酸である。一方、カルボン酸の酸素原子を1個だけ置き換えたものは、チオカルボン酸 RC(=O)SH もしくはチオノカルボン酸 RC(=S)OH である。

ジチオカルボン酸自体はあまり安定な化合物ではないが、そのエステルであるジチオカルボン酸エステル RC(=S)SR' や金属塩(ジチオカルボキシラート)は比較的安定である。

合成法

最初に合成されたのは1866年のことで、フライシャー (Fleischer) によるハロゲン化アルキルと水硫化カリウム KSH を用いたものであった。ジチオカルボン酸は不安定であるため取り扱いづらいなどの理由から、すぐにその化学が大きく発展することはなかった。その後、いくつかの合成法が開発されている。反応条件上まずジチオカルボキシラート塩が生成し、これを酸で中和すると遊離のジチオカルボン酸が得られる。

- R−C(=S)SM H → R−C(=S)SH M

ハロゲン化炭化水素から

メチル基の水素原子がハロゲン X = Cl, Br で置き換えられた化合物を硫黄源と反応させると、ジチオカルボン酸が生成する。ハロゲン元素が1個、2個、3個の前駆体について合成法が知られている。硫黄源としては単体硫黄 S8 か、硫化水素 H2S のアルカリ金属塩 MSH、M2S などが用いられる。置換基 R は主にフェニル基などの芳香族置換基である。

ハロゲンが1個の場合、単体硫黄をナトリウムメトキシドの存在下に作用させる。

- R−CH2X 1/4 S8 2 NaOCH3 → R−C(=S)SNa NaX 2 CH3OH

溶媒としてメタノールを用い、還流する温度で加熱する。発生させたジチオカルボン酸をピペリジンの塩として単離してから、さらなる反応に使用する場合もある。

ハロゲンが2個の場合、水硫化カリウムと反応させると、ジスルフィドとともにジチオカルボン酸のカリウム塩を与える。

- 3 R−CH2X2 7 KSH → R−CH2−S−S−CH2−R R−CH2 R−CH2C(=S)SK 3 H2S 6 KX

最初のジチオカルボン酸はこの反応で合成された。

ハロゲンが3個の場合、硫化ナトリウムや水硫化ナトリウム(またはカリウム)、もしくはトリチオ炭酸塩を使うとジチオカルボン酸に変換できる。

- R−CX3 2 K2S → R−C(=S)SK 3 KX

- R−CX3 4 NaSH → R−C(=S)SNa 3 NaX 2 H2S

- R−CX3 2 Na2CS3 → R−C(=S)SNa 3 NaX 2 CS2

クロロホルムと硫化カリウムの反応によって、ジチオギ酸 HC(=S)SH が合成されている。

二硫化炭素から

有機金属試薬を二硫化炭素 CS2 に作用させるとジチオカルボン酸(の塩)が得られる。この目的には有機リチウム化合物やグリニャール試薬が適しており、有機亜鉛化合物や有機アルミニウム化合物を使った場合では、全く、もしくはほとんど生成しないことが知られている。

- CS2 R−Li → R−C(=S)SLi

- CS2 R−MgX → R−C(=S)SMgX

Rが芳香族置換基の場合、収率は40%から80%であり、アルキル基の場合は5%から25%である。

また、電子求引基などで活性化されたC−H結合から塩基でプロトンを引き抜いてカルボアニオンを発生させ、これを二硫化炭素で捕捉する方法や、シクロペンタジエニルイオンと二硫化炭素を反応させる方法が報告されている。

- R3C− CS2 → R3C−CS2−

アルデヒドから

ジチオカルボン酸は芳香族アルデヒドとアンモニウムポリスルフィド (NH4)2Sn の反応によっても得られる。

- R−CHO (NH4)Sn → R−C(=S)SNH4 NH4OH Sn−2

アンモニウムポリスルフィドは銅粉末の存在下にアンモニアと硫化水素から系中で発生させるか、あらかじめ調製しておいたものを用いる。

エステルから

ジチオカルボン酸エステルを加水分解すると、ジチオカルボン酸が生成する。アルコール溶媒中、水酸化カリウム KOH や水硫化ナトリウムまたはカリウムとともに加熱する。

- RC(=S)SR' KOH → RC(=S)SK R'OH

- RC(=S)SR' KSH → RC(=S)SK R'SH

性質

分光学的性質

紫外可視分光法

脂肪族のジチオカルボン酸は橙色、芳香族のものは赤から紫色に着色している。紫外可視スペクトルでは、400–500nmにモル吸光係数 ε 100 程度のピークを示す。これは n-π* 遷移によるものと帰属されている。300nm付近にも n-V 遷移による ε 10,000 ほどのピークがあらわれる。

赤外分光法

IRスペクトルでは、2580–2480cm−1、1250–1200cm−1付近、700–580cm−1付近のピークが特性吸収とされ、それぞれS−H 伸縮振動、C−S伸縮振動に帰属されている。ベンゼンジチオカルボン酸について、赤外分光および紫外可視分光の情報から、分子内にS−H···S= の形の水素結合が存在するとされている。

酸性度

ジチオカルボン酸のSH基からプロトン H が放出されると、ジチオカルボキシラートイオンが生成する。

- RC(=S)SH → RC(=S)S− H

その酸性度はカルボン酸よりも高い、すなわち、よりプロトンを放出しやすい。表に各種ジチオカルボン酸の酸性度定数 (pKa) を示す。ジチオカルボン酸は一般的に水に溶けにくいが、アルカリ性の水溶液にはジチオカルボキシラートイオンとなって溶解する。

反応

酸化

過マンガン酸カリウムや硝酸など、強い酸化剤と反応させるとカルボン酸を与える。強アルカリと加熱しても硫黄が酸素に置き換わり、カルボン酸となる。

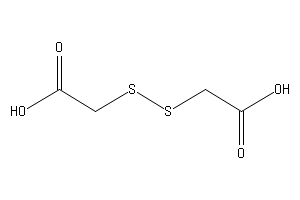

一方、ヨウ素、過酸化水素、酸素などで穏やかに酸化するとジスルフィド結合を生じる。

- R−C(=S)−SH I2 → R−C(=S)−S−S−C(=S)−R 2 HI

このジスルフィドに対してトリフェニルホスフィンを作用させると脱硫が起こり、カルボン酸無水物の硫黄類縁体が生成する。

- R−C(=S)−S−S−C(=S)−R Ph3P → RC(=S)−S−C(=S)R Ph3P=S

また、Rがナフチル基の化合物はサーモクロミズムを示すことが知られている。これは加熱することにより以下の平衡が右に傾き、ラジカルが発生するためであるとされている。

- C10H7C(=S)SSC(=S)C10H7 2 C10H7C(=S)S•

置換

アミンと反応させるとチオアミドを与える。

- RC(=S)SH R'NH2 → RC(=S)NHR' H2S

この反応はウラシル、ピリミジン誘導体のチオアシル化に利用された。

塩化チオニルを作用させるとハロゲン化物が得られる。

- RC(=S)SH SOCl2 → RC(=S)Cl [S2O] HCl

ヒドロキシルアミンやヒドラジンとの反応では、脂肪族ジチオカルボン酸 (AlkC(=S)SH) と芳香族ジチオカルボン酸 (ArC(=S)SH) で得られる生成物が異なる。脂肪族誘導体の場合それぞれニトリルおよびチオヒドラジンが、芳香族誘導体の場合それぞれオキシムおよびヒドラゾンが生成する。

- AlkC(=S)SH NH2OH → AlkCN

- ArC(=S)SH NH2OH → ArCH=NOH

- AlkC(=S)SH NH2NH2 → AlkC(=S)NHNH2

- ArC(=S)SH NH2NH2 → ArCH=NNH2

用途

蛋白質に硫黄を導入するためにジチオギ酸が用いられることもある。また、ジチオカルボン酸は生ゴムへ加硫を行うのに利用することができるとされる。

ヒドロキシ基を有するジチオ安息香酸誘導体は抗菌・抗細菌活性があるとされている。

有機合成ではチオアシル化剤やチオアミドおよび含硫黄複素環化合物の前駆体として用いられる。ジチオカルボン酸を経た1,2-ジチオール-3-チオン環、1,4,2-ジチアゾリウム塩やテトラチアキノジメタン骨格の合成が報告されている。

また、芳香環上にトリフルオロメチル基 CF3 を導入する際の前駆体として使われる。遊離のジチオカルボン酸に二フッ化キセノン XeF2 を作用させる方法、メチルエステルにフッ化テトラ-n-ブチルアンモニウム (TBAF)・フッ化水素錯体 Bu4NH2F3 と 1,3-ジブロモ-5,5-ジメチルヒダントイン (DBH) を作用させる方法が知られている。

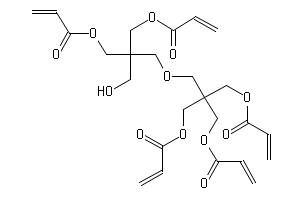

高分子化学の分野では、ジチオ安息香酸を含有する共重合体は弾性などに向上がみられると報告されている。さらに、リビングラジカル重合(可逆的不活性化重合)の一種である可逆的付加開裂連鎖移動重合 (reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization, RAFT polymerization) を生起させるための試薬として利用される。

参考文献

全般

- Jansons, E. "Dithiocarboxylic acids, their esters, and metal dithiocarboxylates." Russ. Chem. Rev. 1976, 45, 1035–1051; Usp. Khim. 1976, 45, 2020–2049.

出典

![1,5,7トリアザビシクロ[4.4.0]デカ5エン7ジチオカルボン酸 化学物質情報 JGLOBAL 科学技術総合リンクセンター](https://jglobal.jst.go.jp/images/chemical/detail/036/323/J3.632.306J.png)