ブルックナー:交響曲第8番 改訂版 (1963年のアルバム) (Anton Bruckner:Symphony No.8 Munich Philharmonic Orchestra Hans Knappertsbusch conducting) は、ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団による、アントン・ブルックナーの交響曲第8番のスタジオ録音によるアルバム。

現在では演奏会や録音に使用される機会が少ない改訂版の楽譜による『第八番』の演奏を、初めてステレオで録音したアルバムで、オーケストラの指揮者を務めたハンス・クナッパーツブッシュにとっては最後のスタジオ録音となった。今日では資料的価値のみならず演奏解釈においても指揮者の晩年のキャリアを代表するアルバムとされている。

前史

『第八』演奏・録音略史

今日、アントン・ブルックナーは人気作曲家の座を得ているが、1940年代、1950年代は演奏・録音される機会が比較的少なかった。録音が残されている『第八』の実演はワルター(1941年)、フルトヴェングラー(1944年、1949年)、アーベントロート(1949年)、クナッパーツブッシュ(1951年、1955年、1961年、1963年)、クレンペラー(1957年)があり、日本における初演はカラヤンの来日公演(1959年)であった。

『第八』の商業的なスタジオ全曲録音は1949年にヨッフムがハンブルク・フィルハーモニカーと録音したものが最初であり、ほかにはベイヌム(フィリップス・レコード、1955年)、ムラヴィンスキー、(メロディア、1959年)によるものが存在した。『第八』のステレオ初録音は試験的なものではあるが、1944年にカラヤンがベルリン・シュターツカペレ・プロイセン(現在のシュターツカペレ・ベルリン)とEMIに録音したものがある。ただし、これは第1楽章が欠落しているうえに、第2、第3楽章はモノラルであった。クナッパーツブッシュの本録音が行われた1963年は12月にもシューリヒトがウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮して原典版(ノヴァーク版)のステレオ全曲録音を行なっている。最初のステレオによる交響曲の全集録音は前述したヨッフムによって1958年(ドイツ・グラモフォン)に開始されていたが、『第八』の録音はクナッパーツブッシュ、シューリヒトの翌年となる1964年におこなわれた。1970年にはクレンペラーがニュー・フィルハーモニア管弦楽団を指揮してEMIにノヴァーク版のステレオ録音を行なったものの、第4楽章に200小節以上の大きなカットがあったために賛否両論となった。

1975年にはカラヤン(ドイツ・グラモフォン)とヨッフム(EMI)が、1976年には朝比奈隆(通称ジアンジアン盤)がそれぞれ交響曲全集(いずれも第一番から第九番まで)の録音を開始したのをはじめ、1980年代以降は多くの指揮者が全集録音に取り組むようになり、ブルックナーの作品が人気を得るにしたがい、単独でも実演や録音で採り上げる指揮者が増え、楽譜のさまざまな稿や版の研究が進むにつれて、特定の版にこだわりを見せたり、複数の稿や版を比較検討したり、あるいは独自に編纂した楽譜を用いて演奏をおこなう指揮者もあらわれるようになり、これまで全集録音から省かれることが多かった、作曲家が通し番号を与えなかった2つの作品、『交響曲ヘ短調』、『交響曲第0番』も録音されるようになった。

いっぽう、改訂版の楽譜についてはブルックナー本人が承認した4番や、逆にオリジナルとあまりに異なるために、ブルックナー本人が生前に承認しなかった5番の録音が行われ、一部で再評価の動きは見られるものの、原典を尊重する傾向のある現代では依然として演奏・録音される機会は少ない。

『第八』とクナッパーツブッシュ

このアルバムの録音にはオーストリアの作曲家、アントン・ブルックナーが1887年に完成した『交響曲第8番ハ短調』を弟子であるヨーゼフ・シャルクとマックス・フォン・オーベルライトナーが1892年に改訂した初版(改訂版、またはシャルク改訂版、オーベルライトナー改訂版とも呼ばれる)の楽譜が用いられている。これは指揮をしたハンス・クナッパーツブッシュが、師匠であるハンス・リヒターが同曲の初演(1892年12月18日)にこの楽譜を使用したという伝統に倣ったものである。もっとも、1939年に音楽学者のローベルト・ハースが校訂した原典版の楽譜が登場するまでは、ひとりリヒターのみならず、多くの指揮者が「改訂版」の楽譜を日常的に使用していた。いっぽう、クナッパーツブッシュはハースやレオポルト・ノヴァークによる「原典版」の楽譜が登場した後も、一貫して「改訂版」の楽譜を使い続けたが、楽譜にいくつか手を加えていたことも知られている(後述)。とまれ、これら版をめぐる問題とは別に、クナッパーツブッシュはこの作品をこよなく愛し、夫人のマリオン・クナッパーツブッシュによれば、クナッパーツブッシュはワーグナーの『パルジファル』とともにブルックナーの『第八』をいつくしみ、1958年にクナッパーツブッシュの70歳を記念して出版された写真家のルドルフ・ベッツと音楽評論家のヴァルター・パノフスキーの共著による 『Knappertsbusch』(Donaukurier)によれば、彼は1957年までにミュンヘンにおける演奏会でこの交響曲を7回指揮したとされ、残された録音は非公式なものを含めて、1951年、1955年、1961年(リハーサルを含めると2種類)、1963年(2種類)の6種類が確認できる。

録音の経緯

1960年2月にクナッパーツブッシュは1947年から続いていたウィーン・フィルハーモニー管弦楽団との録音契約が切れ、フリーランスの状態にあった。そんなおり、アメリカのレコード・レーベルであるウェストミンスター・レコードがミュンヘンでベートーヴェンの『フィデリオ』を録音することとなり、フリーの状態にあったクナッパーツブッシュと契約して12月に録音を行なった。その翌年にはクナッパーツブッシュの75歳を記念してミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団とワーグナーの管弦楽作品を録音し、1963年に同楽団とブルックナーの『第八』を録音することになった。

記念碑的な演奏会

アルバムの録音に先立ち、1月23日と1月24日にミュンヘン・レジデンツにあるホール、ヘルクレスザールにて、クナッパーツブッシュとミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団による『第八』の演奏会が開かれた。この演奏会は反響を呼び、南ドイツ新聞の演奏会評欄を担当していた音楽評論家のヴァルター・パノフスキーは以下のような記事を書いた。

この演奏会の音源は日本では1994年にCD化されている。以下に各楽章の演奏時間を記す。

- 第1楽章 - 14分39秒

- 第2楽章 - 14分51秒

- 第3楽章 - 25分42秒

- 第4楽章 - 26分04秒

録音

この歴史的な演奏会の5日後である1月29日にスタジオ録音が行なわれた。場所はミュンヘン、シェーン通り13番地(Schornstraße 13)にあるバヴァリア・スタジオ(バイエルン音楽スタジオ)である。 楽譜は演奏会と同じく、初演でハンス・リヒターが使用したシャルク改訂版(1890年改訂版第2稿、1892年初版)を用いた。録音スタッフは以下の面々である。

- プロデューサー - クルト・リスト(Kurt List)

- バランス・エンジニア - ピーター・キュリエル(Peter Curiel)、アドルフ・エンツ(Adolf Enz)、ライモント・フギスタラー(Raymond Fügistaler)

- マスタリング・エンジニア - クロード・リー(Claude Rie)

パッケージ

アルバムのデザインはアメリカ合衆国の画家でグラフィックデザイナーのハリー・ファームレットが手がけた。オリジナルのジャケットはゲートフォールド(見開き)仕様で、ブルックナーの胸像の脇に巻いた楽譜を並べた構図となっており、アルバム解説はアメリカ合衆国の音楽評論家であるアーヴィング・コロディンが手がけた。

内容

演奏解釈

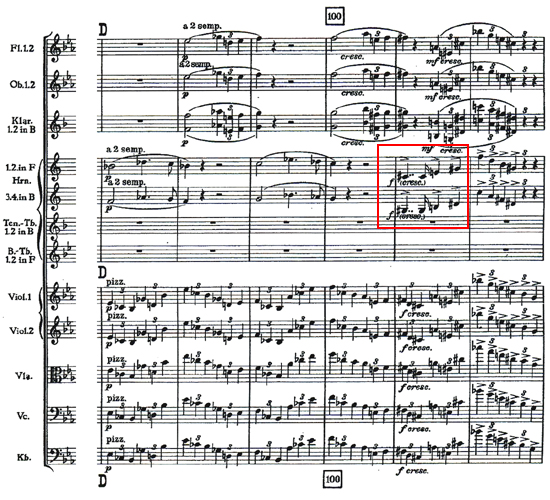

ここではアルバムの各楽章における改訂版とノヴァーク版の相違点をいくつか挙げ、指揮者独自の解釈の一端を太字で述べる。

- 第1楽章 - 改訂版には22小節にポコ・リタルダンド(少しずつ遅く)、72小節にモルト・リタルダンド(だんだんと遅く)の指示がある。

- 第2楽章 - ノヴァーク版では第2スケルツォ冒頭のチェロが弓弾きをする部分が、改訂版ではピッツィカートに変更されており、コントラバスも一緒にピッツィカートを奏する。さらに89小節から90小節にかけては、第2ヴァイオリンもピッツィカートを奏する。

- 第3楽章 - 冒頭、コントラバスが原典版の指定では弓弾きだが、改訂版はピッツィカート奏法に変わっている。170小節の第1ヴァイオリンのイ音にヘ音を加えて3度のハーモニーとし、コーダの272小節における第1ヴァイオリンの変ロ音を変イ音に変更。

- 第4楽章 - ノヴァーク版の93小節から98小節の部分がカットされている。改訂版では再現部冒頭の446小節、454小節でティンパニが基本リズムを叩き、479小節にはシンバルが加わる。ノヴァーク版にある576小節の金管の和音が改訂版では消されており、同じくコーダの前、637小節からの弦楽器の音型(短い音符の集合による音楽の最も短い構成部分)が木管とホルンのそれに変更されている。終結部、結尾から2小節目のティンパニはノヴァーク版、改訂版ともに三十二分音符の拍数で書かれているが、他の楽器の中庸な十六分音符の拍数に合わせてティンパニを叩かせている。

1963年版LP

1997年版CD

発売

このアルバムは1963年にアメリカ合衆国でアナログレコードと4トラック・オープンリール用の磁気テープで発売された。日本では発売元のウェストミンスター・レコードがABCレコードに買収された1966年にキングレコードから初めて発売されたが、1970年代から1990年代初頭にかけて、東芝EMI、ビクター音楽産業、ワーナー・パイオニアとさまざまなレーベルから再発売されている。その間にオリジナルマスターテープの所在が分からなくなり、1987年にワーナー・パイオニアから初めてのCD版がリリースされる際には、一般から借り受けたオリジナルアナログレコードの音源が使用されている(いわゆる盤起こしと呼ばれる方法)。その後、1992年ごろから当時の日本MCAビクターがアメリカで調査を行なった結果、オリジナルマスターテープが発見され、1996年から順次ウェストミンスター・レコードの主要なカタログがCDでリリースされるようになった。なお、この調査でこれまで発売されていたアルバムは左右の音声チャンネルが逆にカッティングされていたことが判明し、1997年に初めてオリジナル通りの定位でCD化がなされることとなった。いかんせん、このアルバムのオリジナル音源はステレオではあるものの、残響が少なく艶のない音であり、賛否両論がある。そのため、1996年にアメリカで再発売される際には人工的に残響を付加したミキシングが施され、日本でも2002年以降に発売されたものにその傾向が見られる。2022年からは配信も開始され、アマゾン・ミュージックとアップル・ミュージック・クラシカルから音楽ストリーミング販売されている。

発売履歴

評価

このアルバムは発売以来作曲家の意向を無視した改訂版を用いた録音資料、いいかえれば作曲家を冒涜した楽譜による録音とされるいっぽうで、楽譜の問題点を超越した演奏として評価されている。音楽評論家の小石忠男は、このアルバムをクナッパーツブッシュによるブルックナー演奏の最高傑作と位置付け、悠揚と歌う表現と豊かな内面性の前には改訂版がはらむ問題点などは些末なこととした。宇野功芳は、1967年にはじめてこのアルバムをきいた時、それまで皆目わからなかったブルックナーの音楽の魅力に開眼したといい、1963年12月7日に録音されたカール・シューリヒトのアルバムとは互いの欠点を補い合う存在としている。また、宇野は第3楽章のコーダを天上の音楽と呼び、初めてこの曲を耳にする人にはこのコーダと第4楽章の第3主題を繰り返しきくことを推奨している。近年においては改訂版の研究が進んだことでそれを取り巻く状況も変化しており、2004年には、弟子たちが作曲家に無断で改変したとされていた交響曲第4番の第3稿が、実は作曲者も楽譜の改訂を受け容れていたという論考のもとに出版されるなど、改訂版に肯定的な見解が見られるようになっている。2023年にこのアルバムは音楽之友社版『新時代の名曲名盤500 100』で第3位に選出された。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 小石忠男『世界の名指揮者』音楽之友社、1974年。ISBN 978-4276216006。

- 宇野功芳『ブルックナー:交響曲第8番ハ短調(改訂版)ワーグナー:管弦楽作品集(3曲』ワーナー・パイオニア、1987年。

- 宇野功芳『クラシックの名曲・名盤』講談社〈講談社現代新書〉、1988年。ISBN 4-06148946-1。

- 小石忠男『CD名曲名盤100 交響曲』音楽之友社、1994年。ISBN 4-276-35117-0。

- 舩木篤也『「『改訂版』さいごの守護者?」』ユニバーサルビクター/ビクターエンタテインメント、1997年。

- レコード芸術 編『新時代の名曲名盤500 100』音楽之友社〈ONTOMO MOOK〉、2023年。ISBN 978-4276963566。

- レコード芸術 編『生誕200年 最新ブルックナー 更新され続ける作品の最先端と名演史』音楽之友社〈音楽の友12月号別冊〉、2024年。ASIN B0DKMT6JBZ。

関連項目

- 交響曲第8番 (ブルックナー)

- ブルックナーの版問題

外部リンク

- バヴァリア音楽スタジオ - ホームページ(ドイツ語)

![ブルックナー:交響曲第8番 [SHMCD][CD] ヘルベルト・フォン・カラヤン UNIVERSAL MUSIC JAPAN](https://content-jp.umgi.net/products/uc/uccg-90378_xNM_extralarge.jpg?12052017115713)