国際地学オリンピック(こくさいちがくオリンピック、英: International Earth Science Olympiad、IESO)は、毎年行われる高校生を主な対象とした地学の問題を解く能力を競う国際大会である。、地学分野に秀でた生徒の発掘と地学学習の促進、ならびに地学および地学教育における国際交流・協力の促進を主な目的とし、成績優秀者には、金メダル(参加者の約10%)、銀メダル(同20%)、銅メダル(同30%)が与えられる。主催は開催国の組織委員会。

概要

国際地学オリンピックは国際地質科学連合の下部組織である国際地学教育機関(IGEO)の主要活動として創設された、高校生のための地学の国際大会である。参加対象者は開催年の7月1日時点で18歳以下の学生である。各国の代表団は基本的に4人の選手と2人の指導者(地学、もしくは地学教育の専門家)からなっている。テストは英語で出題されるが、指導者らによる翻訳が認められる場合もある。テストは筆記テストと実技テストで構成され、成績をもとにメダルが授与される。また、多国籍チームでフィールドワークをするITFI(International Team Field Investigation)やポスター発表をするESP(Earth System Project)といったイベントがある。

開催歴・開催予定

日本からの参加

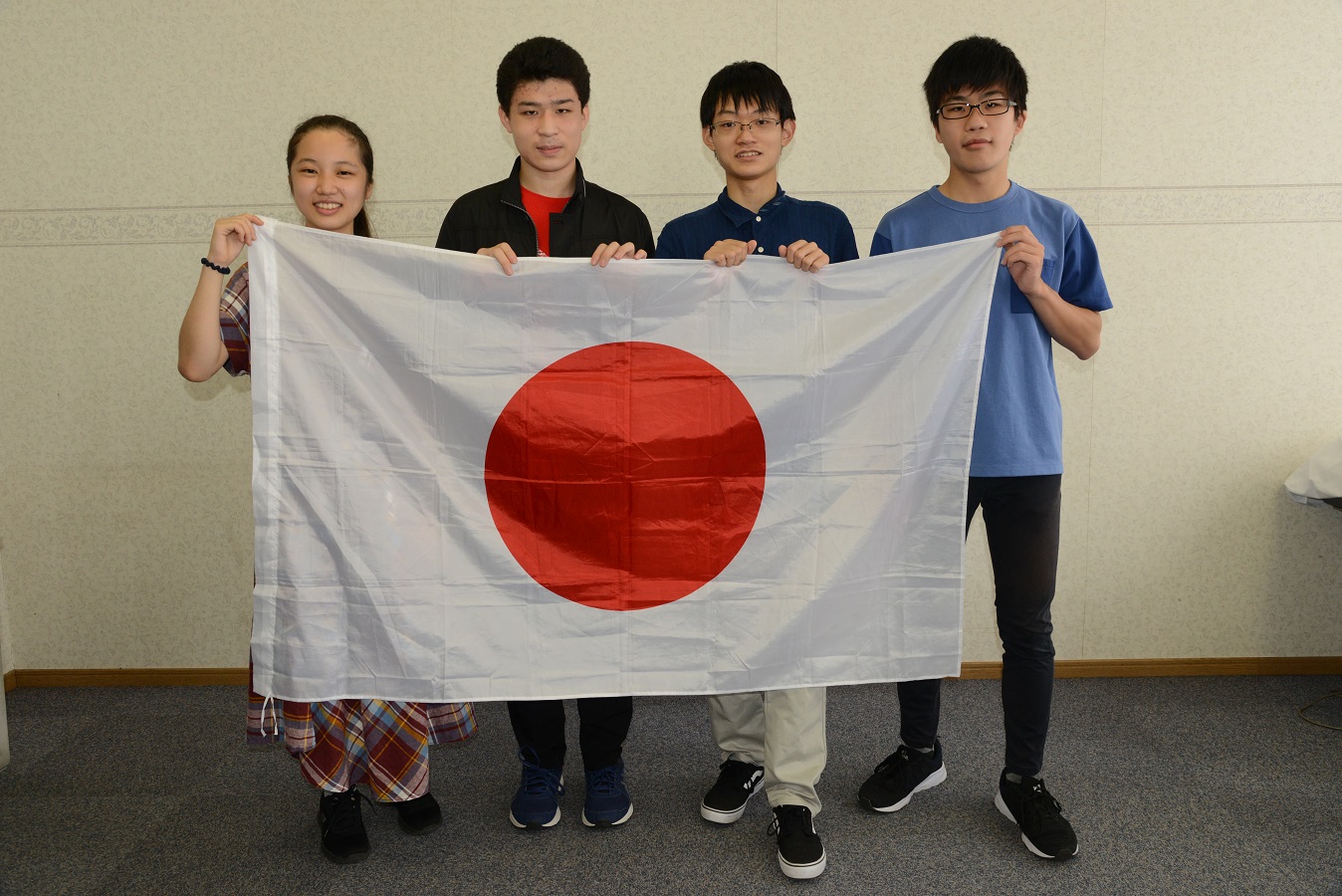

日本は第2回フィリピン大会以降、4名の選手を派遣している。

日本人金メダリスト

- 野田和弘(広島学院高等学校)2010年

- 渡辺翠(桜蔭高等学校)2011年

- 中里徳彦(横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校)2012年

- 安藤大悟(灘高等学校)2013年

- 宇野慎介(灘高等学校)2014年

- 西山学(巣鴨高等学校)2014年

- 野村建斗(筑波大学附属駒場高等学校)2014年

- 辻有恒(灘高等学校)2015年

- 笠見京平(広島学院高等学校)2016年

- 坂部圭哉(海陽中等教育学校)2016年

- 廣木颯太朗(海城高等学校)2016年

- 押見祥太(小石川中等教育学校)2017年

- 土屋俊介(聖光学院高等学校)2017年

- 青沼惠人(筑波大学附属駒場高等学校)2018年

- 大野智洋(甲陽学院高等学校)2018年

- 田中匠(栄光学園高等学校)2018年

- 大野浩輝(筑波大学附属駒場高等学校)2019年

- 寺西雅貴(灘高等学校)2019年

- 中尾俊介(洛星高等学校)2019年

- 山野元暉(灘高等学校)2019年

- 孫翰岳(筑波大学附属駒場高等学校)2021年 - オンライン大会にて金メダル相当のExcellentを受賞

- 下河邊太智(海城高等学校)2022年

- 王佳祥(灘高等学校)2024年

- 近藤克洋(灘高等学校)2024年

脚注

関連項目

- 国際科学オリンピック

- 国際地理オリンピック

外部リンク

- NPO法人地学オリンピック日本委員会 - 公益社団法人日本地球惑星科学連合

- 国際地学オリンピック 公式サイト(英語)

- IESO 2007年大会 (PDFファイル)(英語)

- IESO 2008年大会(英語)

- IESO 2009年大会(英語)