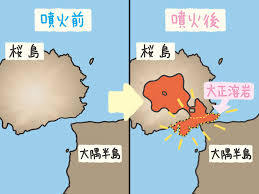

桜島の大正大噴火(さくらじまのたいしょうだいふんか)は、1914年(大正3年)1月12日に発生し、1915年(大正4年)9月頃まで続いたと推定されている桜島の噴火である。20世紀以降、日本で起きた火山噴火の中で噴出物量では最大であり、噴火中に起きた桜島地震による死者等を含めて58名の死者、行方不明者を出したとされ、噴火前は島であった桜島は、大正大噴火による溶岩流出によって大隅半島と陸続きになった。

桜島噴火史の中の大正大噴火

有史以前の活動

1914年の大正大噴火を起こした桜島は、日本を代表する活火山のひとつであり、主に安山岩、デイサイトによって形成されている。桜島は南九州の鹿児島地溝帯南半分にあたる錦江湾北部に形成された姶良カルデラの南端部に位置している。なお鹿児島地溝帯は東西から引っ張られる力が働くことで形成された地溝帯であり、姶良カルデラ以外に加久藤カルデラ、阿多カルデラが形成されており、地溝内には桜島の他にも霧島山、開聞岳などといった火山がある。

姶良カルデラは現状ではひとつの大きなカルデラ地形を形成しているが、成因としては複数のカルデラが合体したものと考えられている。姶良カルデラでは過去10万年の間に数多くの噴火が起こっている。中でも規模が大きかったのが約29000年前の噴火であり、総噴出量約460立方キロメートルと推定されている。この噴火の結果、現在の姶良カルデラが形成された。

その後約26000年前から、姶良カルデラ南端部で桜島の噴火が始まった。桜島は姶良カルデラの大噴火後に出来た後カルデラ成層火山であり、両者の関係は親子関係に似ている。しかし両者の活動は連動していない。26000年前以降、桜島の活動は極めて活発であるが、姶良カルデラ本体は比較的静穏である。姶良カルデラと桜島とではマグマの組成も異なり、マグマ溜りはそれぞれ別個に存在していると考えられている。姶良カルデラの活動は地殻由来の珪長質のマグマによるものであり、一方、桜島の地下にはマントル由来の苦鉄質のマグマも存在している。珪長質マグマと苦鉄質マグマが混合することによって中間的なデイサイト質、安山岩質のマグマが形成され、主にそのマグマで桜島が形成されてきたと考えられ、おおむね時代が新しくなるにつれて苦鉄質マグマの比率が高まっていると見られている。

約26000年前に誕生した桜島の噴火活動は4期間に分けられる。約26000年前から24000年前の古期北岳、約1万2800年前から5600年前までの新期北岳、そして4500年前からの南岳の活動であり、南岳の噴火活動も古期と新期に分けられる。古期と新期の北岳の活動の間には10000年以上の空白期間があり、活動再開時(新期北岳初回の活動)の約12800年前の噴火は、桜島の噴火活動の中でも最大の約11立方キロメートルの噴出量であった。その他にも新期北岳期の前半には規模が大きいプリニー式噴火が発生した。確認されている中で北岳の最後の活動は約3800年前である。

約4500年前から北岳の南側山腹部から南岳の活動が始まった、南岳古期の噴火活動の開始である。古期の活動の中で溶岩流の流出は、約4000年前と約3000年前に集中している。また南岳では古期の活動が終了する約1600年前まで、火山灰を噴出する断続的にブルカノ式噴火が続いた。この噴火形態は1955年から断続的に続く噴火と類似していると考えられている。中でも3000年前頃には頻繁にブルカノ式噴火を繰り返していた。その結果、山麓には厚い降下火山砂層が形成され、南岳も約2700年前までにはほぼ現状の状態まで成長したと考えられている。

歴史時代の活動

764年(天平宝字8年)に始まった噴火以降について、新期南岳の活動と呼ぶ。つまり新期南岳の活動は歴史時代のものとなる。新期の活動の特徴として、山腹ないし山麓に噴火口が開口し、山麓部から海岸、海中に厚い溶岩流を流出させる噴火活動があり、また古期の活動には無かった大量の軽石の噴出が見られる。歴史時代の桜島はプリニー式噴火が4回起きており、歴史時代の四大噴火とされている。前述の764年の天平宝字噴火、1471年(文明3年)の文明噴火、1779年(安永8年)の安永大噴火、そして1914年(大正3年)の大正大噴火である。

四大噴火とも山腹部に開口した噴火口からのプリニー式噴火で始まり、火砕流の発生、そして溶岩の流出活動で終結するという共通パターンがあるが、当時の海岸付近で噴火が発生した天平宝字噴火時には、水蒸気マグマ噴火と火口からの環状に噴出する火砕流であるベースサージが発生するなど、それぞれに違った特徴もある。いずれの噴火においても溶岩流は海岸線まで到達している。中でも天平宝字噴火と大正大噴火では海に溶岩流が大規模に流入した。そして四大噴火ともに前兆地震が発生したと推定されている。火砕流ないし火砕サージも四大噴火全てで発生しているが、各噴火とも噴出物に占める割合としては大きくなく、プリニー式噴火時かその後に発生するためか人的被害も比較的少ない。安永噴火、大正大噴火では姶良カルデラ域での地盤沈下が記録されている。これは天平宝字噴火、文明噴火時にも起きたと推定されている。またプリニー式の大噴火終了後は数十年から数百年間、噴火活動が低調な静穏期となるのも特徴のひとつである。

9世紀から15世紀前半にかけて、桜島の噴火記録は遺されていない。しかしこの間に950年頃に大平溶岩が噴出し、1200年頃に南岳の北側火口縁付近に側火山として中岳が形成されたことが確認されている。更に1946年には主に溶岩を噴出した昭和噴火があるが、いずれの噴火も規模が四大噴火よりも小さく、大噴火とは見なされていない。そして1955年以降は、山頂火口からの活発なブルカノ式噴火が続いている。

四大噴火のマグマ組成はそれぞれ明確な違いがみられる。天平宝字噴火では安山岩からデイサイト質。文明噴火は四大噴火の中で最も二酸化ケイ素の比率が高いデイサイト質のマグマが噴出した。その後の安永噴火、大正大噴火と二酸化ケイ素の比率が下がり、大正大噴火の溶岩は安山岩質である。

また新期南岳の活動は、古期南岳活動期よりもマグマの噴出率が高い。15世紀の文明噴火以降、大規模噴火の発生頻度が上がっているものとみられる。18世紀の安永噴火以降のマグマ噴出率は特に高く、近年の極めて活発な火山活動が桜島の特徴のひとつとなっている。

安永噴火の前兆現象と体験の継承

1779年(安永8年)に始まった安永噴火の前兆現象、噴火の推移は大正大噴火と似通っている。現地の言い伝えでは、噴火の前に井戸水が涸れる現象が起きていた。噴火前日から群発地震の発生、噴火当日には井戸水の沸騰や水位の上昇、海水の変色といった異変が見られた。

安永噴火は1782年(天明2年)初頭まで続いた、その後、安永噴火の火口から桜島島内に降灰する程度の、大噴火の余波とみられる小規模な噴火が時々起きたが、1799年(寛政11年)を最後にそのような活動も終息し、桜島は静穏期に入った。19世紀以降は大正大噴火までの噴火記録も数回程度である。大正大噴火前、桜島は全山緑に覆われるようになり、噴火口からも年に数回程度噴気が観測されていた程度であった。桜島の山頂付近まで緑に覆われるようになると噴火が起こるとの言い伝えもあったが、安永噴火から年月が経つにつれて噴火の記憶は人々の中から薄れていった。

噴火の経過

大正大噴火は溶岩1.34立方キロメートル、テフラ0.5立方キロメートル、マグマ換算では1.54立方キロメートルの噴出量と推定されている。これは20世紀の日本で噴火による噴出量が最も多かった火山活動である。鹿児島県による大正大噴火の総括報告書である「桜島大正噴火誌」によれば、大正大噴火に伴う死者行方不明者は29名、桜島地震による死者行方不明者も29名であり、計58名が広義の大正大噴火による死者行方不明者とされている。しかし「桜島大正噴火誌」に掲載されている皇室からの御救恤金のリストから推定される死者行方不明者は計71名であり、郡役所などが編纂した噴火、災害記録による死者行方不明者数も「桜島大正噴火誌」よりも多く、実際の死者行方不明者数は公式発表の58名よりも多いと考えられている。

噴火が発生した大正初期は、まだ近代的な火山観測体制が確立されてはいなかったが、科学的な観察方法が世間に知られるようになっており、1888年の磐梯山噴火の時と異なり、一般への写真機の普及も進みだしていた。その結果、噴火が鹿児島市街地の近くで起きたこともあって、地元の人々による体験談、手記、スケッチ、写真などの記録がなされた。そしてマスコミや出版業界の成長により、新聞報道や出版物等による大正大噴火の紹介も盛んに行われた。

また地質調査所の佐藤傳蔵、東京大学の大森房吉、小藤文次郎らによる専門家の調査報告のほか、地元の鹿児島でも鹿児島高等農林学校の金井眞澄、鹿児島測候所による報告など、専門教育を受けた者たちによる調査報告もなされた。中でも大森による報告は通算1年あまりによる現地調査に基づくもので、噴火に関する多くの点について検討を加えていて評価が高い。噴火時の記録の豊富さに加え、噴出物の残存状況も良いため、大正大噴火は安山岩質の火山噴火における貴重な事例とされている。

一方、鹿児島市は鹿児島大空襲により大きな被害を受け、多くの文献が焼失した。また度重なる町村合併の中で市町村が所有していた文献の散逸も起きた。地震記録に関しては、中央気象台に報告された地震調査の原本などの資料が関東大震災による火災で焼失している。このように大正大噴火に関する文献の中ですでに失われてしまったものも少なくない。

そして現存する文献の中にはお互いにその内容が食い違うものもある。また大正大噴火は1年余り継続したが、噴火に至る経緯から噴火後約1カ月半までの文献や報告は数多いものの、活動全体を俯瞰した文献に乏しく、特に活動後半の噴火の実態には不明な点が多く残されている。大森の論文を始めとする専門家による報告書においても、現地調査を行った時点の報告、分析を強調するものが多いという難点が指摘されている。

前兆現象

大正噴火前、南九州周辺では1909年の日向灘地震、1911年の喜界島地震、1913年には宮崎、鹿児島県内で群発地震が発生した。そして1913年11月からは霧島山が噴火しており、南九州一帯は地震、噴火活動が活発な状況下であった。

1913年7月、桜島島内の東桜島村有村の山手にある谷間で、二酸化炭素によるものと推定されるガス中毒事故が発生した。これが大正大噴火前の最初の桜島における異常現象であった。桜島の噴火活動と温泉ガスの二酸化炭素濃度に関連が見られるデータがあり、噴火前の地盤の膨張によって濃度の高い二酸化炭素が噴出した可能性が指摘されている。

1913年12月には桜島の北部、南部の井戸で井戸水の渇水、水位低下が確認された。桜島では噴火活動が活発化する際には地盤が隆起することが確認されており、海の近くにあってほぼ海水面と同じ水位を保っている井戸が、大量のマグマが桜島地下に貫入してきたことによる隆起に伴って、水位が低下したように見られた現象であると推測されている。渇水の状況から隆起量は数十センチメートルに達したと考えられる。

1914年(大正3年)1月9日の16時頃から、桜島島内の東部、北部で有感地震が複数回発生したが、鹿児島測候所では有感地震は観測されなかった。続いて1月10日の夕方からは、桜島全島で体に感じる有感地震が起きるようになったが、やはり鹿児島測候所では観測されなかった。このことから1月9日と10日の地震は桜島の地下ごく浅いところを震源としたマグニチュード2以下であったと推定される。なお、1月7日に桜島の地震が始まったとする文献もある。

1月10日の午前2時頃、桜島の北東沖で漁をしていた人物が、約3分間桜島に火柱のようなものが高く上がる光景を目撃した。また1月7日から8日頃に、夜間、南岳の山頂付近が明るくなる現象を目撃したとの記録もある。これらの現象は火映現象である可能性が指摘されている。

1月11日になると、地震活動の活発化が顕著になる。桜島島内では11日の午前2時頃から地震を立て続けに感じるようになる。午前3時41分には鹿児島測候所で初の有感地震があった。その後、11日午前中だけで18回の有感地震を観測し、午前9時57分には震度5の地震が発生した。11日午前中に発生した地震の規模は、大きいものでマグニチュード5程度であると推定されている。午後、地震の回数は更に増加する。鹿児島測候所では11日12時から24時の間に93回の有感地震を観測し、12時43分には震度5の地震があった。やはり地震の規模は最大でマグニチュード5程度であると推定される。桜島島内では更に多くの有感地震に見舞われたと考えられ、ひっきりなしの揺れで午後4時頃には室内には居られないようになったとの証言もある。これらの地震は噴火開始直前に地下の圧力が高まったことにより地中の割れ目が拡大していったことを示唆している。

11日の午前9時頃からは桜島山頂部からの崩落が確認されるようになった。崩落した岩石は砂塵を巻き上げ、崩落音が島内に鳴り響いた。また11日の昼頃からは桜島の西側から白煙が上る姿が鹿児島市街から確認された。垂水からも白煙を見たとの証言があることから、東ないし南東部からも白煙が上った可能性がある。

1月12日、地震活動は更に活発化する。午前10時頃の噴火開始直前までに鹿児島測候所で観測された有感地震は111回に及び、6時台と7時台にはこれまで無かった緩やかな揺れの地震も観測されている。これは体に感じる程度の低周波地震であった可能性が指摘されている。そして12日朝には桜島島内の井戸では多量の水が溢れ出し、海岸ではあちこちで湯や水が吹き上がり、地割れも見られるようになった。これはマグマが地表近くまで上昇してきたことによって地下水の水圧が高まったために起きた現象とされている。またマグマの急激な上昇に伴う隆起現象と考えられる海岸線が沖へ大きく干上がる現象も見られた。

12日朝からは桜島から白煙のようなものが上っているとの証言が見られる。8時から9時頃からは南岳の山頂から白煙が上がるようになり、9時半頃からは桜島西側中腹から煙が盛んに上がりだした。これは上昇してきたマグマからガスが抜け始めたことによる現象と考えられ、脱ガスによる圧力の低下に伴ってマグマ内で減圧発泡が発生し、本格的な噴火が始まることになった。

噴火の開始

大正大噴火の同時代史料による噴火開始時刻は、早いもので午前9時45分、遅いものでは午前10時10分である。早めの噴火開始の記録では、9時45分に西側山腹から青白色の噴煙が上がったことを噴火開始と捉えている。その他の文献を総合的に判断すると10時前後から黒い噴煙が上がりだしたと考えられる。噴火が始まったのは桜島の西側の標高約200メートルの場所であったと見られるが、まもなく約500メートルの場所で始まった噴火の勢いが圧倒していく。そして鹿児島市側から直接見えないこともあって噴火開始を直接目撃した証言は無いが、西側での噴火開始直後に東側山腹でも噴火が始まった。

噴火を開始した時点では特段音も無かったが、数分後には大音響を立てて噴煙が立ち上るようになった。こうしてプリニー式噴火が桜島の東西山腹で始まった。

ステージ1

大正大噴火は噴火様式の変化に伴い、3つのステージに分けられる。ステージ1は噴火開始から1914年1月13日の23時頃まで。ステージ2は13日23時頃から1月末まで。ステージ3の継続期間ははっきりしないが、1914年2月から翌1915年秋頃まで続いた可能性がある。噴火期間中、活動は継続しており、各ステージ間に休止期間は無かった。

ステージ1は桜島東西山麓の複数の噴火口からのプリニー式噴火である。噴火開始直後、西側山腹では西北西から東南東方面の標高約200メートルから約500メートル付近に小火口の列が形成された。少し遅れて東側山腹でも西側と同一方向の小火口列による割れ目噴火が始まった。

噴火開始当初、西側山腹ではC1、C2、C3と名付けられた火口が活動の中心であり、大量の火砕物を噴出して火口周辺には火砕丘が形成された。一方、東側山腹においても、C1、C2、C3と名付けられた火口から大量の火砕物の噴出と火砕丘の形成が行われたと見られている。高く上る噴煙柱の根元に当たる桜島島内には高熱の火砕物が大量に降り注いだ。西側よりも桜島東側での噴出がより激しく、有村、脇、瀬戸の3集落では高温の火砕物による火災が発生し、3集落とも焼失した。

西側では噴火開始後30分余りで、噴煙高は約7000 - 8000メートルに達した。噴煙は成層圏近くまで到達すると西風によって桜島の東側に広がっていく。その後、噴煙の高さは15000メートルくらいまでに達したと推定され、桜島の東側では激しい火山灰や軽石の降下に見舞われ、西風に流された火山灰は東北地方にまで達した。なおステージ1の時期に噴出した火山灰の色は灰色系であったと見られている。

プリニー式噴火の最盛期は12日の22時から13日に入る頃であり、13日の昼間になると勢いは衰えてきた。ステージ1の後半の噴煙高度は数千メートル台であったが、時々8000メートルを超える高さとなった。ステージ1のプリニー式噴火は、空振の観測データから西側山腹では13日いっぱいまで継続したと見られている。東側におけるプリニー式噴火の終了に関しての記録は残っていないが、東側では西側よりも早く終了したと見られている。

また火砕流がしばしば発生し、13日の20時過ぎに起きたやや規模が大きな火砕流によって赤生原などの集落が全焼する。この時の火砕流によって大量の軽石が桜島西麓の各集落を埋め尽くし、海にまで軽石が流れ込んだと考えられている。なお後述のように噴火開始直後のプリニー式噴火時に計26名の死者、行方不明者が出ている。

早い目撃情報では西側山腹では1月12日夜には溶岩流の流出が報告されている。一方、東側山腹では溶岩流の流出開始時刻に関する明確な記録は残っていない。いずれにしても東西山腹とも噴火開始当日の12日か、遅くとも13日には溶岩流出が始まったと考えられている。

ステージ1で噴出した溶岩は溶解した火砕物による火砕成溶岩であり、成分的には二酸化ケイ素の含有量が高く、ステージ1の時期に降下した軽石と同様の成分である。また火砕成溶岩には破片化した結晶が多く含まれるという特徴があるが、ステージ1の時期に噴出した溶岩内に含まれる破片状結晶量は60パーセントを超える高いもので、溶岩内に溶結組織が認められる。

桜島地震

大正大噴火が始まった1月12日の18時28分頃、大きな地震が起きた。この地震の震源は研究者によって多少の違いはあるが、おおむね桜島西方ないし南方の錦江湾内とされている。また規模については記録に残されている震度分布と近隣で発生した地震の記録との比較から、マグニチュード7程度と考えられている。マグニチュード7程度というのは、これまで鹿児島県の本土地域で観測された地震の中で最大規模であり、また火山噴火に伴って発生した地震としても観測史上最大規模である。桜島地震後、鹿児島市沿岸では小規模な津波を観測している。

なお歴史時代の他の大噴火では、764年に噴火開始した天平宝字噴火の際に群発地震が発生したとの記録がある。

桜島地震では鹿児島市内の被害が大きかった。市街地東部の埋め立て地では震度6、埋め立て地の西側にあたる旧海岸線付近の砂州や砂が堆積した地域、そして市街地北東部の谷底にあたる地域では震度5強を記録したと考えられる。死者は29名であった。

噴火開始直後は対岸の火事視していた鹿児島市民であったが、噴火の規模が大規模になっていくにつれて様々な流言飛語が飛び交うようになり、多くの市民は不安感を抱くようになっていた。そのような状況下で桜島地震が発生したため鹿児島市内はパニック状態に陥り、人々は我先と鹿児島市内から避難を始め、鹿児島市内は一時ほとんど人影もまばらな状態となった。鹿児島市近郊の伊敷村に駐屯していた大日本帝国陸軍歩兵第45連隊はこの混乱を見て照国神社に衛戍司令部を置き、鹿児島市内の火災防止及び治安維持にあたった。

ステージ2

ステージ2は桜島東西山麓の複数の噴火口からの断続的な火山灰噴出と激しい溶岩流出である。ステージ2での規模が大きな噴火では数千メートルの高さまでに噴煙を吹き上げたが、火山灰の噴出量自体はステージ1の時期より激減する。ステージ2の時期になると火山灰の色は灰色から黒色系になったと考えられ、成分的には溶岩の破片であり、1955年以降の火山活動で噴出している火山灰と類似している。

西側山腹からの溶岩流出によって1月15日に麓の赤水、横山集落が溶岩に埋没した。西側では他に小池集落も溶岩に埋没する。溶岩で埋没した横山集落は西桜島村の中心地区であったため、村役場、郵便局、派出所、尋常小学校といった村の代表的施設は壊滅した。そして噴火以前には沖合約500メートルの場所にあった烏島が、1月18日には陸続きとなり翌19日には烏島自体が溶岩に埋没する。なお西側山腹噴火口からの溶岩流出は7割以上がステージ1のものであったと考えられており、ステージ2終末期の1914年1月末には溶岩の噴出、流動は終了した。西側の溶岩体積は東側の約4分の1と見積もられている。

一方、大正大噴火を通じてステージ2での東側山腹からの溶岩流出が最も噴出物量が大きかったと推定されており、溶岩流出は極めて活発であった。東側の山腹からの総溶岩噴出量は西側の4倍以上になったと見積もられている。ステージ1の降下火砕物により焼滅していた瀬戸、有村、脇の3集落は溶岩流の下に埋没する。東桜島村もまた、村の中心部であった有村集落が溶岩に埋没したため村役場、郵便局、派出所、尋常小学校といった村の代表的施設は壊滅した。西側と同様に溶岩は海にも流入した。桜島と大隅半島との間にあった瀬戸海峡は、幅約360メートル、水深約75メートルあった。溶岩が瀬戸海峡に流入し続けて海峡は徐々に埋められていき、1月末には桜島は大隅半島と地続きとなった。また溶岩に埋没した有村地区の沖合にはステージ1、2を通して大量の溶岩が流れ込んでおり、海底部分の溶岩厚は最大で150メートルに達していると推定されている。測深調査結果によれば1914年3月4日には噴火前海岸線より約3キロメートル沖合まで溶岩が達しており、6月の測深結果では有村地区の海底溶岩の分布は大正大噴火終了時とほぼ同様の結果が出ている。

ステージ2で流出した溶岩は、破片状結晶量は約50パーセントとステージ1のものよりも低く、溶結構造も目立たない。この約50パーセントの破片状結晶量と、ステージ2の時期にはしばしば噴煙高数千メートルの噴火が起きていたことから、ステージ2期は爆発的な噴火時に火道内のマグマが破砕され、その破砕された溶岩が高温下の環境で再結合した形で流出したとの仮説が唱えられている。

なおステージ2初期の1月14日、15日には火砕流の発生が確認されている。1月15日の火砕流は1月13日に発生したものとともに比較的規模が大きかった。また記録されなかった火砕流もあったと考えられる。しかし大正大噴火全体として見るとこれらの火砕流での噴出物の占める割合は小さなもので、噴火における火砕流の位置付けは高くない。

ステージ3

ステージ3の時期の火山活動の特徴は、東側山腹からの長期かつ穏やかな溶岩流出である。前述のようにステージ3の終了時期ははっきりとしないが、1915年秋頃まで溶岩流出が継続した可能性がある。

ステージ3に入った1914年2月時点では、東西山麓とも火山灰を噴出する爆発的な噴火が継続していた。しかし西側では2月上旬は活発に火山灰を噴出していたが中旬以降は衰えていき、3月上旬にはほぼ活動は終息する。一方東側では2月中は爆発的な噴火が続き、3月には活発な活動と休止期が数日間隔で交互に訪れるようになった。4月中旬以降は噴火活動は徐々に沈静化していくが、5月下旬には再活発化し、6月半ばにはしばしば爆発的な噴火を起こした。その後も1915年5月初めまで降灰を伴う噴火活動の継続が確認されている。

前述のようにステージ2が終わる段階で西側での溶岩噴出、流出は終了していた。一方東側山腹ではステージ3に入った1914年2月上旬から新たな溶岩流出が始まった。これを大正Ⅱ溶岩流と呼び、ステージ1、2の段階で東西両山腹から噴出、流出した溶岩を大正Ⅰ溶岩流として区別されている。この大正Ⅱ溶岩流は大正大噴火中最も二酸化ケイ素の含有量が少ない噴出物であり、苦鉄質の溶岩であった。また破片状結晶の比率も50パーセント以下と低めで、溶結組織も認められない。これはステージ3の溶岩流出には爆発的な要素がないことによると考えられる。なおステージ3の段階での溶岩流出量はステージ2よりも少なく、噴出率から見ると最も低調であり、地下からの少量のマグマ供給が長く続いた形の噴火であった。

大正Ⅱ溶岩流の流出後、溶岩流の先端部分から二次溶岩流が流出した。この二次溶岩流は旧有村集落付近の有村地域、そして旧瀬戸海峡付近の瀬戸崎地域で確認されている。有村地域の二次溶岩は海に広く流入した2か所で溶岩デルタを形成した。この二次溶岩の流出時期は、有村地域の早い場所では1914年2月半ばには流出している。同地域の別の場所では同年5月末までに流出したことが確認されている。また瀬戸崎地域の二次溶岩は1914年5月末から9月までの間に流出したものとみられている。そして有村地域の2つの溶岩デルタでは1914年7月までに流出が始まり、その後1915年夏か秋頃まで成長を続けたと考えられている。なお前述のように1914年6月には有村沖の海底溶岩の流入は噴火の最終段階と同様まで進んでいたと考えられ、二次溶岩によって海に拡大した溶岩デルタであるが、海中に堆積した溶岩の量は少なく、そして海中への溶岩の到達距離も短かかったと推定されている。これら二次溶岩の流出地域については、噴火前の原地形が谷間の場所から流出しているとの指摘がある。

二次溶岩の流出には二つの仮説が立てられている。まずこれまで流出した溶岩流の固結した先端部分が破け、溶岩流内の未固結な部分が流出したとの仮説である。もう一つは中腹部の噴火口から溶岩トンネルが形成され、火口から継続的に供給された溶岩が溶岩トンネルを通って海岸付近の二次溶岩として流出したとの仮説である。

二次溶岩の流出に関する記録は1915年4月のものが最後で、その後の記録が無いため、大正大噴火の終了時期は正確にはわからない。ただし測量結果によれば1915年4月から9月までの間に有村付近の溶岩デルタが海側に14メートル延びており、このことから1915年夏か秋ごろまで溶岩流出が続いた可能性が指摘されている。

二次災害

降灰

大正大噴火に伴う降灰は広範囲に及んだ。桜島ではほぼ全域にわたって20センチメートル以上の降灰に覆われ、厚いところでは2メートルを超えた。桜島東部の黒神集落にある腹五社神社の黒神埋没鳥居は大正大噴火によって厚く積もった軽石や火山灰によって埋もれた鳥居である。

噴火が始まった1月、冬季の西風によって大隅半島方面に大量の灰が降下した。大隅半島のほぼ全域で降灰し、半島の約半分の地域では10センチメートル以上の降灰があった。垂水市牛根地区では2メートル近く、志布志市の西側境界付近でも約30センチメートルの降灰があった。なお西風に乗った火山灰は小笠原諸島にも多くの降灰をもたらし、遠くカムチャツカ半島にまで達したとされる。

東京帝国大学の小藤文次郎、地質調査所技師の佐藤伝蔵、そして地元鹿児島高等農林学校の助教授であった金井眞澄が現地調査の結果をもとに降下火山灰の等層厚線図を作成している。小藤、佐藤と比較して金井の等層厚線図の分布域が遥かに広いという特徴がある。これは小藤、佐藤は東京から火山調査に赴いたステージ1の短期間の降灰を記録したためであると考えられる。この推測は両者の等層厚線図の分布域が軽石の降下域とよく一致していることからも裏付けられる。一方金井は地元に居てステージ1からステージ3にかけての降灰を観察して降下火山灰の等層厚線図を作成したため、小藤、佐藤の等層厚線図とは異なり、桜島東方ばかりではなく南方の鹿屋、北方の国分、霧島方面にも主な降灰域が延びることになった。また地質学者が主に調査したと考えられる河川や川沿いの露頭ばかりではなく、農学者の金井は農地での降灰状況を調査したと考えられることも結果の差に影響していると見られる。

降灰が激しかった地域では「耕地をして一望荒涼たる砂漠と化しめ」という惨状を呈し、当時鹿児島での主要農産物であったタバコ、麦や桑は壊滅的な被害を被った。またナタネ、果樹園、多くの野菜類なども大きな被害を受けたが、サツマイモ、ダイコンなどは比較的被害が少なかった。復興はまず灰に埋もれた耕地整理、用水路の復旧を人海戦術で行い、火山灰が厚く積もった耕地では降灰の倍程度の溝を掘り、そこに火山灰を埋めて噴火前の表土を露出させる「天地返し」と呼ばれる手法を用いて耕地復興を図った。

また当時大隅半島で盛んであった林業も、降灰によって枯死する樹木が多く、大きな打撃を被った。林業被害は天然林よりも人工林でより激しかったとの記録が残っている。

土石流と洪水

降下火山灰の等層厚線図を作成した金井眞澄は、大正大噴火の火山灰の粒経、そして土壌が水を浸透させる能力である浸透能を測定している。金井の測定によれば大正大噴火の火山灰の平均粒径は、1955年から続く桜島火山の噴火による火山灰の平均粒経よりも細かい。

粒度の細かい火山灰に覆われることによって、雨水が著しくしみ込みにくくなった。金井による大正大噴火の火山灰に覆われた土地での浸透能の測定によれば、これまでの地面に比べて浸透能は約7分の1に低下し、1955年から続く桜島火山の噴火による火山灰によるデータと比較しても2分の1から3分の1にまで低下した。。その上、大量の降灰によって山林の植生が破壊されて保水力が低下した。また大量の火山灰が河川上流部から流れ下るようになって中下流では河床の上昇が起きた。その結果として大隅半島では比較的少量の降水量であっても土石流や洪水に見舞われるようになった。

噴火後、まず1914年2月8日の降雨によって土石流、河川の氾濫が発生した。続いて2月15日、3月6日、3月8、9日、23日と立て続けに土石流、洪水による被害が発生する。日雨量に換算して10ミリメートル程度の降水量でも災害が起きており、橋脚の流失、堤防の決壊、農地や家屋への大きな被害等が発生し、中でも2月15日には1名が行方不明になり、3月6日の土石流、洪水では6名が亡くなり、1名が行方不明と人的被害も発生した。なお3月6日の犠牲者のうち3名は桜島から大隅半島へ避難してきた避難民であった。土石流は30センチメートル以上の降灰地域で頻発し、洪水もやはり30センチメートル以上の降灰地域を流れる河川で数多く発生した。

大正大噴火の降灰に伴う土石流、洪水は1921年頃まで頻発する。中でも源流域が降下火山灰の主軸に位置する串良川の被害が大きく、地域住民たちは子どもたちまで動員しての河川改修、堤防の修理等に追われるようになる。しかし重機が無い状態で専門的知識に欠ける住民たちによる工事は、直しては洪水によって壊されるの繰り返しであった。

地盤沈下

大正大噴火の前の歴史時代大噴火であった安永噴火の際も、錦江湾奥で地盤沈下が起きたことが知られている。安永噴火は歴史時代の四大噴火の中で最も総噴出物量が大きかったと推定されており、噴火後の地盤沈下も大正大噴火時よりも大きかったと考えられている。

大正大噴火後の地盤沈下は姶良カルデラを中心とした同心円状に発生した。沈降は数十センチメートルから2メートルに達し、鹿児島市内でも約30 - 50センチメートルの沈降が観測された。この地盤沈下によって鹿児島湾奥では江戸時代に造成された干拓地、塩田が海没する被害が発生し、1914年8月に襲来した台風による高潮によって被害が更に拡大した。

反応

前兆現象の節で述べたように大正大噴火には有感地震の多発に代表される前兆現象が確認されており、早い例では1月10日に桜島島外への避難を開始した住民がいた。11日になると有感地震が頻繁に発生するようになり、桜島での崩落や白煙が上がる現象が確認された。島民たちは噴火を恐れて大挙して離島し始めた。また安永噴火の言い伝えも住民たちの避難行動のきっかけとなった。更には噴火当日の12日朝には桜島島内で異常な湧水が起き、危険が差し迫ったことを察した島民たちの避難行動に結びついた。

噴火前に起きた住民たちの避難行動の結果、大正大噴火は大規模なプリニー式噴火であった割には死者が少なかった。当時の桜島の住民の多くは半農半漁の生活を営んでおり、自家用の舟を所有している家庭が多かったことが島外避難にとって幸いした。しかし前兆現象を捉えて避難しようとした桜島島民の足を引っ張る形となったのが鹿児島測候所の対応であった。

鹿児島測候所では地震が頻発するようになると地震観測と解析に忙殺された。しかし当時、鹿児島気象台に配備されていた地震計は旧式のミルン式地震計で、地震、火山活動の観測体制強化のために新式の大森式地震計の設置を要望している最中であった。測候所にある1台の旧式地震計では震源地の特定もままならなかった。そこで各地の警察署を通じて地震の揺れ方の報告を求め、震源の推定を行おうとしたもののすぐの回答はなかった。やがて測候所にはマスコミや県などからの頻繁に発生する地震についての問い合わせが殺到するようになった。

頻繁な地震に脅かされた東桜島村は1月11日に測候所に問い合わせの電話をかけており、測候所側は桜島に危険が無い旨の回答を行っている。噴火当日の12日午前7時、8時前の段階での問い合わせでも、測候所の回答は桜島に噴火の恐れはないというものであった。村民の多くが避難行動に移る中、測候所を信じて避難を行わなかった人たちもいた。中でも島内では知識人とされていた人たちの多くが避難をしなかった。測候所の危険が無いとの回答を信じた村長ら村の幹部は、避難する村民たちを引き留めようともした。

11日の深夜になって、警察側から測候所に鹿児島県内での地震の揺れについての情報がもたらされ、ようやく一連の地震が桜島火山の火山性地震である可能性が高いことを把握する。地震計のデータからも12日未明の段階で火山性地震であることに確証を持つに至ったが、噴火の恐れがあると断言する決断を下せなかった。測候所が噴火の恐れがあると方針変換したのは1月12日午前8時頃、桜島に白煙が上るのを観測した後であった。

測候所側は早速鹿児島警察署に噴火の恐れがあることを通告した。警察署にはほぼ同時に西桜島村の駐在所巡査から緊急救援依頼の連絡が入った。鹿児島県警察部は至急、桜島に救援船を差し向けた。噴火開始後、警察は桜島周辺に停泊していた船や付近を航行中の船舶に対して島民救助にあたるよう指示した。救援活動には県警の他、大日本帝国陸軍の運送船、錦江湾沿岸の漁民らが協力した。翌13日には大日本帝国海軍が佐世保鎮守府から派遣した巡洋艦利根を旗艦とする救護隊が到着し救助活動に従事した。一方東桜島村側では午前8時過ぎ、測候所との連絡が取れない状態ではあったが、村長は事態の深刻さから全村民避難を決断する。

西桜島村は11日には多くの住民が避難していたことに加えて、風上で火山灰や軽石の降下が少なかったことが幸いして、救援船によってほとんどの村民が救助され、犠牲者は1名であった。一方午前8時過ぎに全村民避難を決定した東桜島村では、残留していた村民の避難時には火山灰や軽石の直撃を受けることになった。東桜島村の村長、収入役、2名の書記は進退窮まり、1月の鹿児島湾に飛び込んだ。村長と書記のうち1名は救助されたものの、収入役と書記1名は亡くなった。その他にも測候所の噴火は起きないとの回答を信じ、避難が遅れた人たちの中から海に飛び込むなどして犠牲者が出た。結局東桜島村では死者行方不明者25名を出した。

噴火後、東桜島村では噴火時の川上村長が亡くなり、野添村長が就任した。亡くなった川上村長は、桜島に異変があった時には測候所の言を信じることなく自分たちの判断で避難すべきと記した噴火記念碑を建立することを念願していた。野添新村長は噴火時は東桜島村の書記を務めており、測候所を信じて噴火直前まで避難を行わず、噴火後海に飛び込み救助されていた。野添は川上前村長の遺志を引き継ぎ、1923年に村会に記念碑建立を提案する。村会も「桜島に異常があった時には測候所を信じず急ぎ避難せよ」との内容の文言を盛り込むことを条件に、全会一致で記念碑建立に賛成し、野添村長に一任することになった。

結局、碑文は測候所を名指しで批判する文言ではなく、「理論ニ信頼セズ」という表現に落ち着いた。これは碑文起草者が測候所の体面を考慮して名指しの批判を盛り込むことを避けたためであり、野添村長は不満を持ちながらもその判断を受け入れた。

この科学的知見を信じるなと訴える「桜島爆発記念碑」は、鹿児島市東桜島町湯之の東桜島小学校校庭に現存している。

測候所の対応の是非について

東京帝国大学教授の大森房吉は、霧島山付近での群発地震の発生などから近々九州で噴火が発生するのではと予測し、観測体制強化のために最新鋭の地震計の配備を訴えていた。そうこうするうちに1913年11月に霧島山が噴火し、1914年に入ると桜島の周辺で群発地震が発生したとの情報を受けた。霧島山の噴火後、鹿児島県から現地調査を要請されていた大森は要請を受けて鹿児島出張の準備を進めており、桜島の異変の情報を受けて動向に注意するようまず鹿児島県知事に連絡しようとした矢先、噴火の第一報が入った。大森は早速現地鹿児島へと向かった。

大森は噴火予知は可能であると考えており、鹿児島へ向かう車中で受けた取材に対して「火山は噴火の前に必ずある期間鳴動する。だから噴火は予知できる」。と語った。一方大森のライバルにあたる東京帝国大学助教授今村明恒もまた、新聞の取材に対してこれまでの桜島の噴火歴や安永噴火時の前兆を考えれば、今回の桜島噴火は予知できたと語っていた。また今村は雑誌への寄稿においても、日本の地震火山学は「今回の桜島噴火の如きは多少これを予知得べき程度には達している」とし、また大正大噴火は前兆現象を含め火山活動全般が安永噴火と極めて類似していると主張した。そうこうするうちに鹿児島では噴火直前まで「噴火は無い」と言い続けていた測候所を厳しく非難する世論が形成されていく。

高まる非難の声に対して、測候所長の鹿角義助は専門誌と地元の鹿児島新聞に寄稿し、自らの見解を述べた。鹿角はまず測候所の旧式地震計一台のみでは震源地の特定も困難であったと主張した。その上で大正大噴火前に噴火した霧島山の観測体制強化等のため、火山の前兆現象とみられる現象を捉えた際には測候所に報告するよう1911年12月に各自治体に対して訓令を出したにもかかわらず、大正大噴火前に桜島で観察された様々な異常現象は全く報告されなかったとした。また前年の霧島山噴火後、中央の火山専門家の派遣要請を行っていたが大正大噴火前には実現しなかった事情を説明し、そもそも地震や噴火の予知は測候所の職務とはされていないと主張した。その一方で群発地震等の異常を感知後に、桜島の現地調査を行わなかったことについては判断の誤りを認めた。

測候所で働く人たちの間では、給与面等の待遇が恵まれない中、災害が起きた時ばかり予報出来なかったと世間から指弾されてしまうとの不満が溜まっていた。そのため噴火や地震の予知は技術的に不可能であり、そもそも鹿角の指摘したように天気予報ではない噴火や地震の予知は業務外であると、鹿角の立場に同情し、支持する声が沸き上がった。中でも中央気象台技師の藤原咲平が鹿角支持の論陣を張った。鹿角は技術的に未熟な現状では噴火の予知は不可能であるとし、噴火開始後に逃げ遅れた東桜島村の村民たちの多くが海に飛び込み、亡くなったのはパニック状態における不適切な行動であると指摘した。その上で非常時には人はパニック状態に陥るものであり、またあいまいな回答は疑念を深め混乱を助長するものなので、測候所が噴火が起きないと言明したことはパニック防止の観点から見て適切であると主張した。

藤原の指摘は新聞や雑誌における今村の意見表明を受けてのものでもあった。今村は自らの意見表明が中央気象台や測候所に迷惑をかけた点について謝罪した上で、やはり桜島の大正大噴火については、様々な前兆現象が観察され、更に桜島がこれまで100年ないし200年間隔で大規模噴火を起こしており、しかも近年は落ち着いた状態が続いていて噴火の準備が進んだ状態であったとも推測されるため、警戒を怠るべきではなかったと主張した。この今村の意見に対し、藤原は噴火前に観察された様々な前兆現象が即噴火に結び付けられる根拠が薄弱であると主張した。また確かに桜島は警戒を要した状態にあったと言えるにしても、今村の主張する基準では富士山を始め日本の多くの火山が要警戒に当てはまってしまい、火山研究者が少なく研究水準も低い現状では、調査、警戒が行き届かないことは明白であり、測候所が桜島に特別の調査を行わなかったことは怠慢とは言えないとした。

その後も震源が浅く、火山体を通る中で地震波が強く減衰する火山性地震は、火山周辺に複数の地震計を設置しなければ震源の特定は困難で、大正大噴火時の鹿児島市内の測候所に地震計が一台しか無い状態では震源の特定は困難であるのは明らかであり、しかも火山性地震が噴火に結びつかない事例も多いため、当時、噴火の予知は困難であったと測候所の対応を擁護する意見がある一方、測候所が「噴火は無い」と言明し続けた以上、噴火が無いという形での予知を行ったことになり、測候所の弁明や弁護は無責任で理解しがたいとの意見がある。

避難生活と集落移転

噴火前から避難を始めていた桜島島民たちは、当初は避難先にあった寺院、学校、公的施設を間借りする形で避難生活をしていたが、まもなく罹災民収容所という仮設住宅が建設され、そこで避難生活を送るようになった。この罹災民収容所は基本90日間の運営として、食費の支援なども行ったものの、短期的な食住の支援の後は自力での生活再建が求められた。

1914年6月、大正大噴火の被害対応の円滑化を図るため、内務大臣、大蔵大臣、文部大臣管轄の地方自治に関する権限を鹿児島県知事に一時的に委譲する勅令が発令された。その結果、県知事は権限的にも予算的にも比較的自由な裁量が認められた。復興対策として大学、地質調査所、農事試験場などの研究者を動員して、降灰によって深刻なダメージを受けた農地の復興などに取り組んだ。また皇室からは御下賜金が被災者に給付され、日本赤十字社、恩賜財団済生会、商工会議所、各新聞社などは義援金を集めて被災者に分配した。

溶岩に埋もれる、降灰が激しく生活困難になる等によって故郷を失った人々のために、噴火直後から鹿児島県は被災者たちの移住先を北海道、台湾、朝鮮まで範囲を広げて問い合わせを進めた。移住先として有力と見なされた鹿児島県、宮崎県の候補地には県職員を派遣して調査を進めた上で、鹿児島県内の大隅半島に5か所、種子島に3か所の計8か所。宮崎県内の霧島山北方に2か所の他、朝鮮に指定移住先が設けられた。被災者たちは一戸当たり宅地として5畝まで、耕地は平均1町7反を、家族構成と土地の状態を勘案して分配された。

指定移住先は国有林などの国有地を無料で鹿児島県に譲渡し、県は被災者たちに無償で貸与して開墾を行い、一定年月を経過した後には無償譲渡するというシステムで運営された。また指定移住先への移住以外に、縁故等を頼っての任意移住もあった。「桜島大正噴火誌」によれば指定移住地への移住世帯は1001世帯、移住人員は6245名であり、うち桜島島民は883世帯、5617名であった。また任意移住世帯は鹿児島県内の他、九州各地や大阪や東京など各地へと移住していき、桜島全島で1130世帯に及び、噴火前の桜島島民の約3分の2が故郷を離れた。

開墾は自力で行っていくこととされたが、着のみ着のままで避難してきた避難者のために、移住地までの旅費、荷物の移送費、小屋掛け料が給付され、家具や農具の支給、耕作開始に必要な種や苗の支給、更に当面の間、食費が支給された。また県の農業技師を巡回させ、開墾による農業開始の技術指導を行った。このように被災者の自立のために相応の対策は行われたものの、実際には開墾は困難を極め、開墾地の多くは飲料水の確保も難しいなど生活は苦労の連続であり、また子どもたちの教育の場の提供も大きな課題となった。そして移住先ではこれまでの住民たちとの軋轢も表面化した。

大正大噴火が沈静化していくと、桜島島内でも噴火による影響が比較的少なかった地域の人々は続々と帰島し、火山灰の除去や噴石の処理など復興活動に従事するようになった。指定移住者や任意移住者の中でも、大正大噴火による溶岩流に埋もれずに復旧が可能であった世帯の人々の多くは桜島に戻った。しかし溶岩に埋もれてしまい戻ることが困難であった人々の多くは移住地で懸命に生活を続け、噴火後20年余りを経た1936年5月、ようやく開墾地の無償譲渡が実現した。

文化面への影響など

大正大噴火時、鹿児島市出身の黒田清輝は、病床にあった父を見舞うため鹿児島市に滞在中であった。噴火に遭遇した黒田は、現地調査に赴いた大森房吉に同行したり、弟子にあたる大牟礼南塘、山下兼秀を伴って数回桜島に赴いた。なお大牟礼南塘は鹿児島での洋画の創始者とされ、山下兼秀は鹿児島洋画壇の黄金期を作ったと言われている。

鹿児島市立美術館に大正大噴火を描いた黒田清輝の油絵作品6点、山下兼秀の油絵作品が1点、鹿児島県立博物館には山下兼秀の油絵作品5点が所蔵されている。また国立科学博物館に大牟礼南塘が描いた大正大噴火の油絵2点、山下兼秀の油絵が1点所蔵されていることが確認された。

黒田の描いた油絵は、今村明恒が譲り受けて今村の死後、遺族が鹿児島市立美術館に寄贈したものである。一方、国立科学博物館に所蔵されている大牟礼南塘と山下兼秀の油絵は大森房吉の要請を受けて描かれ、大森の手に渡った後に東京大学の地震学教室に飾られていたものが、1971年に国立科学博物館に寄贈されたと考えられている。国立科学博物館に収蔵された後、約40年間は資料庫に置かれたままで劣化が進んでいたが修復作業が行われた。国立科学博物館所蔵の大牟礼と山下の油絵は美術作品として鑑賞できる水準の作品であり、また鹿児島での洋画の創始者である大牟礼、鹿児島洋画壇の黄金期を作った山下の作品は美術史的にも価値があり、美術館等での展示などでの活用が期待されている。

1969年、新田次郎は小説エース誌上に「桜島」を発表する。「桜島」は大正大噴火と当時の鹿児島測候所の対応をベースとして、桜島の噴火観測に執念を燃やす主人公の奮闘を描いた小説である。「桜島」を書くに当たり新田次郎は現地桜島を踏破し、鹿児島で小説を完成させた。小説内では新田次郎本人が長年勤めていた気象台での体験の反映が見られ、そして新田の叔父にあたり、大正大噴火時に鹿児島測候所長の鹿角義助擁護の論陣を張った藤原咲平の逸話を加え、火山研究と予知、そして地元民との関係について掘り下げた内容になっている。

明治、大正期に活躍した演歌師・添田唖蝉坊が発表した流行歌「まっくろけ節」の歌詞に、桜島噴火の模様が唄いこまれている。

植物の進出

大正大噴火終了後、溶岩流上に植物が進出していく。大正溶岩上では噴火後21年でクロマツ、36年後にヤシャブシ、48年後にタブノキ、ヒサカキなど、84年後にはアラカシ、ムベ、シャリンバイなど、96年後になるとクロガネモチ、マンリョウ、マツバランなどが確認されており、噴火後時間を経過するにつれて植物の種類、特に照葉樹が多く進出していく傾向が指摘されている。2015年の調査では大正溶岩上の植物群落はイタドリ、クロマツ群落を基本としてシャリンバイなどが多く確認されている。

また大正溶岩では、東側と西側では植生に差が見られることが指摘されている。まず溶岩の割れ目でも根が張りやすい特徴があるクロマツを除いた広葉樹などは、東側の溶岩への進出が遅れたことが確認されている。また2015年の調査時においても東側の溶岩上の植生は西側よりも植生を構成する種が少なかった。

大正大噴火で噴出した溶岩のうち、西側に流れた溶岩は溶岩流出後に火砕流が起きたため、表面に火砕物が取り込まれたことにより凹凸が多く、水や土砂が貯まりやすい上に、溶岩表面自体ももろくて風化しやすい特徴がある。一方東側に流れた溶岩流は、表面に火砕流の影響が見られず溶岩がブロック状に重なっている。そのため西側に流れた溶岩流は東側よりも植物の定着が容易であった。また近年噴火が相次いでいる桜島からの降灰と亜硫酸ガスも東側が多いことも、東側の溶岩への植物進出の遅れに影響していると考えられている。

次回噴火への備え

噴火記録の蒐集、保存

大正大噴火開始の3か月後である1914年4月、桜島噴火の関係資料を蒐集、展示することを目的として、鹿児島県立図書館内に博物部常任委員会が設立された。大正大噴火の記録、資料等を蒐集した博物部常任委員会は鹿児島県立博物館へと発展し、蒐集された資料は博物館内に収蔵されている。また大正大噴火後には安永噴火の記録も系統的な蒐集が行われ、複写、保存が図られた。それらの資料は鹿児島県立図書館に保存されている。大正大噴火噴火13年後の1927年、鹿児島県は総括報告書である「桜島大正噴火誌」を刊行する。また市町村、郡役所などによる噴火、災害記録の刊行も行われた。

また噴火後、被災地や集落の集団移転地には記念碑、移住記念碑が建立された。大正大噴火から年月を経るに従って、石碑の風化も目立つようになってきた。災害記憶の伝承、防災教育の点からもこれら記念碑の記録を残していくことが望まれるようになり、調査が行われた。

内閣府中央防災会議災害教訓の継承に関する専門調査会では桜島の大正大噴火について、2011年に「1914桜島噴火」報告書を取りまとめた。その際に大正大噴火に関するデジタルアーカイブを製作した。アーカイブ内には上記のような各地に残っていた記録の他、日記、作文、スケッチ、絵画、絵ハガキなど、約8.6ギガバイト(GB)に及んだ。

噴火への警戒、対策

2019年には姶良カルデラ内にある桜島のマグマだまりには、大正大噴火前の約9割のマグマが蓄積されていると推定されており、2020年代のうちに大正大噴火前の蓄積量に到達するものと見られている。そのため大正大噴火級の大噴火が発生するリスクが高まっていると判断されている。また17世紀以降、日本の火山の中で3億トン以上の噴出物を噴出した噴火を複数回起こしているのは、北海道駒ケ岳、有珠山、樽前山、桜島の4火山であり、その他、1926年に噴火に伴う火山泥流で144名の死者、行方不明者を出した十勝岳を加えた計5つの火山が、日本国内で噴火災害の危険性が最も高い火山であると見なされている。

大規模噴火に備え、桜島では鹿児島地方気象台による定常観測の他に、京都大学防災研究所附属火山活動研究センター桜島火山観測所が設けられ、鹿児島大学や大隅河川国道事務所が設置したものを含めて桜島島内に地震計が計18基設置され、傾斜計、伸縮計、GPSによる連続観測体制も整備されており、日本の火山の中でも最も充実した火山観測監視体制が整えられている。この観測網によって大規模噴火の前兆現象を確実に把握できるものと判断されている。

次回の大規模噴火でも、これまでの大規模噴火と同様に桜島の山腹部に噴火口が形成され、桜島全域に火砕流や噴石の影響が及ぶ可能性が高い。そのため、噴火が始まる前に島民の避難を完遂できることが求められる。そこで桜島から鹿児島市街地へフェリーによる避難や、地続きである大隅半島への避難計画が立案されている。避難場所は各集落ごとに指定されており、また風向きによって降灰範囲などが変化することも考慮して、避難先も別地域に複数準備されている。そして桜島の各世帯には桜島火山のハザードマップ、避難マニュアルが配布されている。その上で全住民の避難名簿が作成されており、名簿と紐づけされたバーコードが貼付された防災ヘルメットが全住民に配布されている。また、活動火山対策特別措置法に基づく避難施設緊急整備地域に指定されたことにより、住民や観光客の島内における一時的な避難施設として鹿児島市と鹿児島郡桜島町(当時)は1973年(昭和48年)度から1987年(昭和62年)度にかけて退避壕32基・退避舎20施設、垂水市は1978年(昭和53年)度に退避壕5基を整備した。

緊急避難の後は避難生活の長期化に備え、約1週間後から約2か月後までは宿泊、入浴設備などを備えた研修施設等で過ごし、その後は災害仮設住宅へ移動する計画が立てられている。

大正大噴火が再度起きた場合、風下ではかなり広範囲に1メートル以上の火山灰が降り積もる等、桜島島外でも深刻な火山災害に見舞われる可能性がある。鹿児島市では2017年より大量降下火山灰、軽石に関する検討が始められ、避難対応、救急医療、軽石火山灰除去、ライフライン対策、土石流、河川氾濫対策の6つの作業部会が設けられ、対策の検討が進められている。大量の降下火山灰は道路網に深刻な打撃を与えることが想定されており、そして大正大噴火後に重大な被害が発生した土石流、河川の氾濫、また粒度が細かかった大正大噴火のような火山灰が大量に降下した場合、雨に濡れてセメント状となった火山灰が送電線の碍子にこびりつく等によって、電力供給に深刻な影響をもたらすことが懸念されている。これら道路の復旧、土石流対策、停電対策にはまだまだ多くの課題が残っている。

大正大噴火時には無かった新たな問題も想定されている。例えば大正大噴火開始直後に発生した桜島地震後、流言飛語が飛び交ったあげくに鹿児島市内がパニック状態に陥ったが、ソーシャル・ネットワーク・サービスが発展した現代、善意の危険情報がネット上で拡散されて混乱に拍車をかける可能性が指摘されている。また航空網の発達の結果、大正大噴火級の大噴火が発生した場合、航空輸送に深刻な打撃を与えることが懸念されている。とりわけ西風が卓越している日本周辺の環境下では、桜島での大噴火は日本国内の広範囲の航空網に打撃を与える可能性が高いと考えられている。

また大正大噴火のステージ3の噴火のように、噴火開始後1年以上経過した後も溶岩の流動が続くような事態も想定され、その場合、長期間にわたって桜島島内の道路網が麻痺すると考えられるなど、まだ検討の俎上に上がっていない防災上の課題も数多いと考えられ、早急により多角的な視点からの防災計画の検討と実行が求められている。

桜島・錦江湾ジオパークと大規模噴火

2013年、桜島・錦江湾ジオパークが認定され、2021年には約5倍の地域に広げられた。桜島・錦江湾ジオパークの使命のひとつとして、これまで大正大噴火など桜島が大規模噴火を繰り返してきたことや、大規模噴火の実態、そして大規模噴火発生のリスクが高まっていることを広く理解してもらうことがある。それらについてジオツアーやセミナーなどを通じて広報活動に努めてきているが、現状では浸透しているとは言い難い。

今後、人々の多様な価値観に合わせてテレビ番組、ソーシャル・ネットワーク・サービス、YouTube、ゲームなど様々な媒体を活用した広報活動の展開が望まれる。学校教育を通しての伝承に関しては、小学6年生に桜島・錦江湾ジオパーク製作の副読本「大地のつくりと変化」を配布しており、副読本内では桜島の大規模噴火について詳しく説明している。そして前述の大規模噴火対策とジオパーク活動との連携も期待されている。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 井口正人「自然災害科学」38(3)『桜島大噴火の発生予測 非地震性地盤変動から地震活動を伴う地盤変動への推移』日本自然災害学会、2019

- 井口正人、為栗健、平林順一、中道治久「火山」64(2)『マグマ貫入速度による桜島火山における噴火事象分岐理論』日本火山学会、2019

- 今村明恒「太陽」20(3)『噴火及び大地震の予知問題と桜島噴火』博文館、1914a

- 今村明恒「気象集誌」第1輯33(4)『藤原咲平君の「鹿角義助君の為に弁す」を読みて』日本気象学会、1914b

- 井村隆介「火山」43(3)『桜島火山安永噴火の推移』日本火山学会、1998

- 岩松暉「地理」59(5)『桜島大正大噴火の後に起きた二次災害』古今書院、2014

- 岩松暉「自然災害科学」38(3)『史料にみる桜島大噴火』日本自然災害学会、2019

- 岩松暉、橋村健一「桜島噴火記念碑」徳田屋書店、2014

- 宇都誠一郎、鈴木英治「日本生態学会誌」52(1)『桜島の昭和溶岩と大正溶岩における86年間の植生遷移 基質と種子供給源からの距離の影響』日本生態学会、2002

- 宇平幸一「地震時報」58(1、2)『桜島大正大噴火の後に起きた二次災害』気象庁、1994

- 幸福隆司、田嶋祐哉、黒岩賢彦、上林嵩弘「自然災害科学」38(3)『桜島における大規模噴火災害対策』日本自然災害学会、2019

- 小林哲夫「火山噴火に伴う乾燥粉体流(火砕流等)の特質と災害」『桜島火山の形成史と火砕流』自然災害科学総合研究班、1986

- 小林哲夫「自然災害科学」38(3)『地質学視点でみた桜島火山の大規模噴火』日本自然災害学会、2019

- 小林哲夫、溜池敏彦「第四紀研究」41(4)『桜島火山の噴火史と火山災害の歴史』日本第四紀学会、2000

- 小林哲夫、奥野充、長岡信治、宮緑育夫、井口正人、味喜大介『京都大学防災研究所年報』53B『大規模カルデラの前兆現象 喜界カルデラと姶良カルデラ』京都大学防災研究所、2010

- 小林哲夫、味喜大介、佐々木寿、井口正人、山本孝広、宇都浩三『桜島地質図(第2版)』産業技術総合研究所地質調査総合センター、2013

- 小林励司「地震」73(6)、『1914年桜島地震における鹿児島市内の震度分布』日本地震学会、2021

- 鹿角義助「気象集誌」第1輯33(2)『対火山施設と桜島山の爆発噴火』日本気象学会、1914

- 島津奈緒未、檀一男、鳥田晴彦、一徳元、木村一成「歴史地震」29、『1914年桜島の地震のマグニチュードの推定』歴史地震研究会、2014

- 下川悦郎、地頭薗隆「自然災害科学研究西部地区部会報」12、『大正3年桜島大噴火が火山周辺域の浸食災害に及ぼした影響』文部省科学研究費(重点領域研究「自然災害」)自然災害綜合研究班西部地区部会、1991

- 下川悦郎「季刊河川レビュー」40(2)、『桜島火山大正大噴火に伴う土砂災害』新公論社、2011

- 鈴木敏之「鹿児島県立博物館研究報告」29『大正3年桜島噴火おける爆発記念碑等の現状について』鹿児島県立博物館、2010

- 高橋正樹、大塚匡、川俣博史、迫寿、安井真也、金丸龍夫、大槻明、島田純、厚地貴文、梅澤孝典、白石哲朗、市来祐実、佐竹伸、小林哲夫、石原和弘、味喜大介「日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要」46『桜島火山および姶良カルデラ噴出物の全岩化学組成』日本大学文理学部自然科学研究所、2011

- 竹林幹雄「自然災害科学」38(3)『大規模火山噴火による航空輸送への影響 桜島噴火の場合』日本自然災害学会、2019

- 中央防災会議「災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 1914桜島噴火」中央防災会議、2011

- 寺田仁志、川西基博「鹿児島県立博物館研究報告」34『大正大噴火後100年を経過した桜島の植生について』鹿児島県立博物館、2015

- 新田次郎「桜島」中央公論社、1975

- 日本地質学会「日本地方地質史8 九州・沖縄地方」朝倉書店、2010、ISBN 978-4-254-16788-7

- 橋村健一「かごしま文庫13 桜島大噴火」春苑堂出版、1995、ISBN 4-915093-19-0

- 服部保、南山典子、岩切康二、栃木大介「植生学会誌」29(2)『照葉樹林帯の植生一次遷移 特に桜島の溶岩原について』植生学会、2012

- 林豊「歴史地震」19『大正3年桜島噴火に先立って発生した地震の規模の推定』歴史地震研究会、2003

- 藤原咲平「気象集誌」第1輯33(3)『鹿角義助君の為に弁す』日本気象学会、1914a

- 藤原咲平「気象集誌」第1輯33(4)『今村博士に答ふ』日本気象学会、1914b

- 福島大輔「自然災害科学」38(3)『ジオパークと大規模噴火』日本自然災害学会、2019

- 真渕勝「政策科学」26(2)『「からぶり」の恐怖』立命館大学政策科学会、2019

- 三田和朗「自然災害科学」38(3)『桜島大規模噴火で予測される陸上交通の麻痺と対策』日本自然災害学会、2019

- 味喜大介、宇都浩三、Nguyen Hoang、石原和弘『京都大学防災研究所年報』55B『古地磁気と全岩化学組成から見た桜島火山南岳南西斜面に分布する溶岩流の噴出年代』京都大学防災研究所、2012

- 味喜大介、小林哲夫「火山」61(1)『桜島火山・南岳の形成過程』日本火山学会、2016

- 室谷智子「歴史地震」34『美術的価値が見出された地震火山資料』歴史地震研究会、2019

- 室谷智子、武田恵理、中右恵理子、古賀路子、高橋志歩「国立科学博物館研究報告 E類 理工学」42『1914年(大正3年)桜島噴火を描いた油絵資料とその修復』国立科学博物館、2019

- 安井真也「日本大学文理学部自然科学研究所紀要」43『安山岩に含まれる破片状結晶の産状』日本大学文理学部自然科学研究所、2008

- 安井真也、高橋正樹、石原和弘、味喜大介「日本大学文理学部自然科学研究所紀要」41『桜島大正噴火の記録』日本大学文理学部自然科学研究所、2006

- 安井真也、高橋正樹、石原和弘、味喜大介「火山」52(3)『桜島火山大正噴火の噴火様式とその時間変化』日本火山学会、2007

- 柳川喜郎「桜島噴火記 住民ハ理論ニ信頼セズ」日本放送出版協会、1984、ISBN 4-14-008362-X

- 山科健一郎「火山」43(5)『資料からみた1914年桜島大正大噴火の開始と噴火に先立つ過程』日本火山学会、1998

- 山科健一郎「火山」44(2)『桜島火山1914年噴火の噴煙高度』日本火山学会、1999

- 綿貫陽子、鎌田浩毅、味喜大介、石原和弘「火山」48(6)『桜島火山大正大噴火における二次溶岩流の分布と流出時期』日本火山学会、2003

関連項目

- 火山噴火の歴史

- 火の海 - 1914年に公開された桜島の村が舞台となったアメリカ合衆国のサイレントドラマ映画。大正大噴火の影響を受けて制作された。

- まっくろけ節 - 桜島大噴火をもとに作詞された。

外部リンク

- 1914年 桜島の大正大噴火 - NHK災害アーカイブス