正福寺(しょうふくじ)は、三重県鳥羽市松尾町にある、高野山真言宗の仏教寺院。山号は青峯山(あおのみねさん)で、同名の山(海抜336メートル)の頂上付近にある。別名は嵯峨御所。

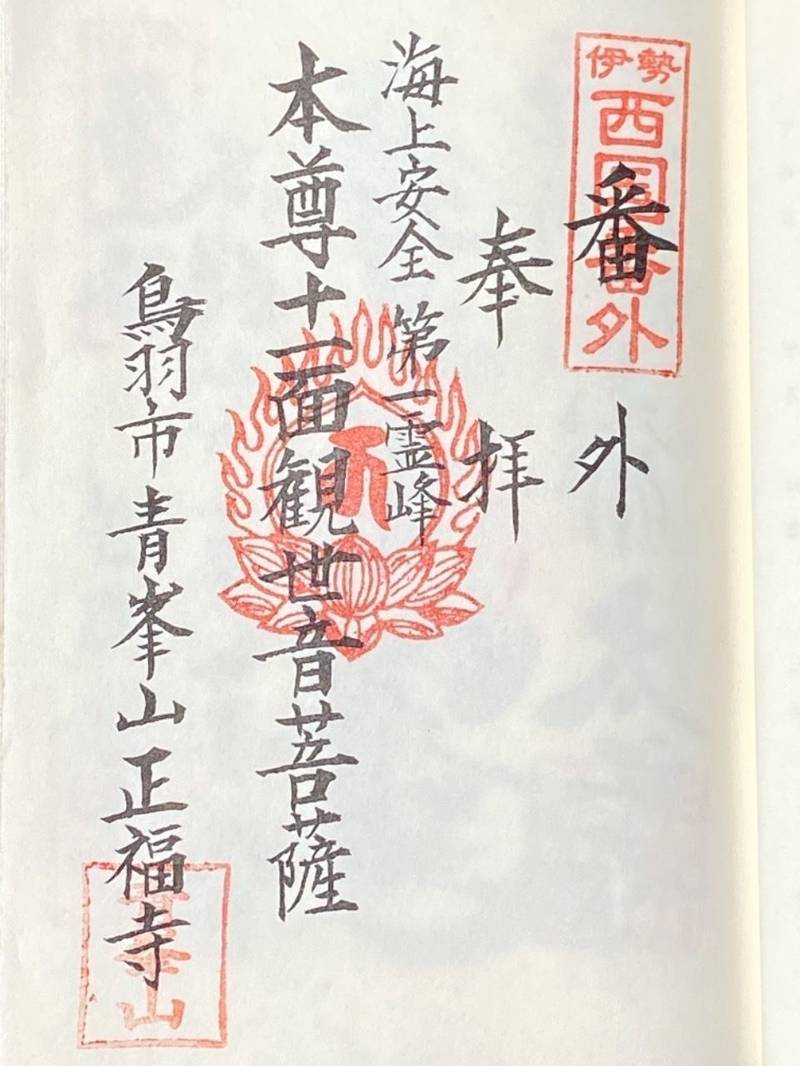

海上守護の霊峰として漁業関係者の篤い信仰を集め、信者は北海道小平町から鹿児島県鹿児島市まで日本中に分布する。

概要

鳥羽市と志摩市の境界を成す青峰山の山頂(天跡山)よりやや下った谷あいに位置し、青峰さんの名で親しまれている。曹洞宗の寺院が多い鳥羽志摩では珍しい真言宗の寺院である。

境内

30年かけて建造されたと伝わる山門の内側には金堂・聖天堂・大師堂・弁天堂・如意輪堂・客殿・庫裡などがある。境内にある鐘は自由に撞いてよい。

本堂は1836年に建造。

本尊

十一面観音を本尊とする。御船祭の際に開帳となる。この観音は相差村(おうさつむら、現在の鳥羽市相差町)白浜の海からクジラの背に乗って現れた黄金仏である、という伝説がある。この時、クジラがやってきた場所の岬が「鯨崎」となり、観音を乗せたクジラが石化したとされる「鯨石」もある。

その後、婆羅門僧正が来訪し観音像を拝むと像が光り、腰蓑の漁夫の姿になったという。僧正は篤い崇敬の念を抱き、木仏を掘って中に観音像を納めた。

歴史

創建の伝説

正福寺に伝わる『正福寺縁起』によれば、奈良時代の天平期に、僧の行基が建立したとされる。行基は天平勝宝年中(749年 - 757年)に伊勢神宮へ勅を奉じて参詣したところ、以下のような神託を賜ったという。

大同元年(806年)に唐から空海が帰国、翌・大同2年(807年)に平城天皇の綸旨を受け、真言宗の寺院に改められた。

衰退と再興

中世には荒廃するも、貞享年間頃に僧・弁意の手により再興した。その後、「青峰に参ると風雨の難を免れる」という青峰信仰が広がり、江戸時代中期には廻船業の隆盛により正福寺も栄えた。特に文化・文政期(1804年 - 1831年)に最盛期を迎え、尾張や大坂、伊勢、津から鳥羽港や的矢港へ入港した廻船・問屋によって支えられた。奉納の世話は地元の鳥羽・的矢・河崎・千賀(せんが)・堅子の住民が行っていた。

鳥羽市指定文化財となっている石灯籠は御影石製の高さ7mの常夜灯であり、「天保八丁酉年五月 海上安全」の銘文が刻まれている。これは1837年6月のことで、水野忠邦失脚からおよそ2年後にあたり、海運史上では同時代の転変を示す唯一の具体例であり、貴重なものである。

現代

現在も信仰は続いているが、その形態は大きく変化した。以前は団体による参拝、登山をして泊りがけで参拝することが一般的だったものが、現在は家族などの小集団で自動車により訪問する人が多くなった。住職は背景に船のトン数が小さくなったこともあると分析している。

2016年(平成28年)5月25日、第42回先進国首脳会議(伊勢志摩サミット)を前に来日中だったカナダの首相・ジャスティン・トルドーが妻のソフィー・グレゴワールとともに青峰山を登り、正福寺境内を散策するなどして結婚記念日に合わせた休暇を楽しんだ。

青峰信仰と御船祭

信仰者は地元の三重県をはじめとして愛知県や静岡県を中心に日本中に広がっている。

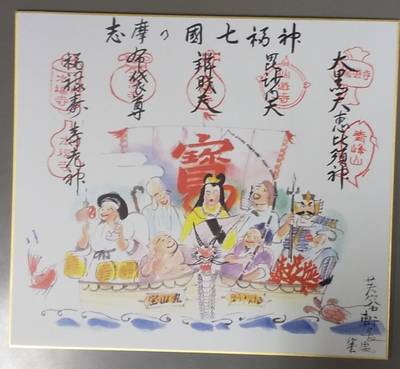

青峰信仰

青峰山が海からの見通しが良く、航行目標・距離の捕捉に役立つことから漁業関係者や船員の信仰を集めている。1988年(昭和63年)現在、本堂と聖天堂を結ぶ回廊には、奉納された絵馬105点、護摩札36点が掲げられている。多くは「海難絵馬」というもので、遭難を免れた漁民が納めたものである。現在では、絵馬の代わりに進水式の時の船を撮った写真を奉納することが一般的となり、漁船に乗る人だけでなく、ヨットやボートに乗る人の奉納も増加しているという。信仰の形態としては、正福寺への参詣はもちろん、同寺の名が入った紺地の旗を船に掲げ、お札を船に付ける、という行為が見られる。また、相差の海女はお札を首から提げている。

愛知県名古屋市南区では、海上安全・水難防止を願う「青峯山観音菩薩像」が各地に祀られている。本来は船の出入りする入り江や新田の堤防上に祀られていたが、多くは寺社の境内に移されている。

御船祭

御船祭(おふなまつり)は、青峰山正福寺で旧暦1月18日に開催される祭りで同寺の大会式(だいえしき)である。海上守護を祈願する漁業関係者を始め、ハイキングを楽しむ人も祭りに訪れる。

前日から籠り堂に詰めて一夜を明かし祈祷を受け、祈祷札や青峯旗を授与され、各自の船や家に祀る。下山後には下向祝いを山麓の旅館や食堂で行う者もいる。山門の内外に展開する露店で弾き猿やねじり菓子を買い求める慣例がある。境内は日本全国から奉納された色彩豊かな大漁旗が埋め尽くし、山中でありながら漁港さながらの賑わいを見せる。

祭り当日には、自動車の一方通行が実施され、鳥羽市側の松尾道から上り、志摩市側の的矢道から下ることになる。志摩市の志摩市立磯部小学校では授業を短縮して児童が祭りに参加できるよう配慮がなされるが、正福寺を学区に持つ鳥羽市立加茂小学校では平常通りの授業が行われる。

文化財

以下の2点が鳥羽市指定文化財となっている。

大門

定説では、的矢(現在の志摩市磯部町的矢)の棟梁・中村九造が文政13年(1830年)に建てたものとされているが、神宮文庫が所蔵する天保5年(1834年)の『磯部まいり』には「小屋の柵一面に彫物の柱おびただしく積み重ね」という記述があり、食い違いがある。柱の彫刻にはイセエビと鯉が隠れている。

交通

正福寺へ公共交通を利用して訪れる場合、寺の前まで到達する鉄道や路線バスはないため、麓の鉄道駅から登山することになる。

鳥羽市側からは、近鉄志摩線 松尾駅から松尾道を利用し、徒歩で約1時間。志摩市側からは、同線沓掛駅から磯部道を利用し、徒歩で約1時間。志摩市側からは五知駅から五知道を利用する方法もあるが、五知道は五知の住民以外が利用することは少ない。

自動車・タクシーを利用する場合は、鳥羽市側の松尾道か志摩市側の的矢道を利用する。山門前に駐車場がある。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 磯部町史編纂委員会 編『磯部町史 上巻』磯部町、1997年9月1日、1356pp.

- 『'05-'06 伊勢 鳥羽 志摩 松阪』ツーリスト情報版255、近畿日本ツーリスト出版センター、2005年3月31日、167pp. ISBN 4-87638-755-9

- 鳥羽市史編さん室 編『鳥羽市史 下巻』鳥羽市役所、1991年3月25日、1347pp.

- 名古屋市立大学地域研究ゼミ(2004年)"海女という生き方"赤嶺淳研究室共同調査報告

- 三重県教育委員会 編『伊勢街道 朝熊岳道・二見道・磯部道・青峰道・鳥羽道 ―歴史の道調査報告書―』三重県教育委員会、1986年3月31日、281pp.

関連項目

- 常安寺 (鳥羽市)

外部リンク

- 青峰山正福寺と御船祭 - 伊勢志摩きらり千選(財団法人伊勢志摩国立公園協会)